最近有位海归博士,归乡做起了渔民。但是,他这个渔民跟传统渔民可不一样,不用风里来、浪里去,不用为家人担惊受怕。

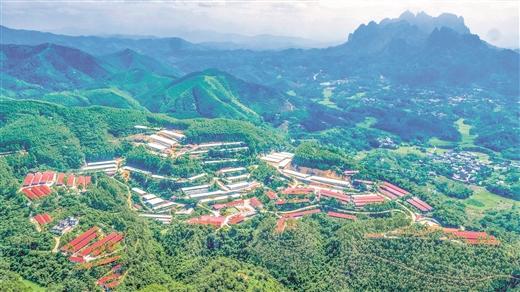

一栋栋大棚上,披着银光闪烁的光伏电板;大棚内,是基于物联网技术和水循环处理的高密度绿色渔业养殖。走进位于沿海经济区方东垦区的“智慧渔光”项目区,融“新能源”、“新渔业”于一体的“双新”产业 - “渔光大棚”,让记者见识到了不一样的养鱼方式。

杨言华毕业于美国康涅狄格大学的机械工程系工业自动化专业,回到家乡盐城,建起了光伏大棚,利用养殖桶养起了鳗鱼,12平方米大小的养殖桶能养出6000尾鳗鱼!

“我要用我的所学,一改父辈们风里来、浪里去的打渔方式!”

快来看看他是怎么创业的:

一期工程62栋高效渔业养殖光伏大棚及配套设施全面建成,6兆瓦分布式光伏电站并网发电。

两栋相连的大棚之间,是一间面积不大却很精致的控制室。监控屏上,实时显示大棚内水处理及养殖池内的各项指标。当班员工的任务就是及时记下水位、PH值、温度和溶解氧、氨氮、亚硝酸盐含量等数据,并相应作出修正或调整。大棚养殖区内,12个高高架起的不锈钢养殖池里,游曳着一条条手指粗细的鳗鱼。

养殖池连着水处理系统循环往复,水资源得到高效利用。大棚左侧角落里的几个看上去不起眼的装置起着特别的功效:一只流线体的蓝色“大瓶子”是氧气发生装置;两只方方的“盒子”分别是水温调节装置和杀菌处理装置。