2000年12月1日,相声表演艺术家牛群正式走马上任,出任蒙城县副县长,因为他身为文化人的缘故,对文化事业格外的关注。上任后的第二天,他首先会同县其他领导一起到蒙城县文管所所在地的圣人殿(又叫文庙)参观。

原来的圣人殿因年久失修,留下的只是时代的沧桑,而且被众多的居民住宅包围着,坐落在一个不易发现的小胡同里,当年的文物管理所坐落在此。九十年代前后,县委、县政府花了大力气,拆了殿前的办公楼,搬走一部分居民,从此使大殿重见光日。

如今的圣人殿几经维修,金碧辉煌,可算得上是蒙城的一张名片(图5)。

图5:蒙城圣人殿

文庙,又名孔庙、黉学、学宫、圣宫,俗称圣人殿,始建于元朝至元21年(公元1284年)是封建时代祭孔、演礼和办学的地方,1998年5月被安徽省人民政府公布为全省重点文物保护单位。据《蒙城县志》载,元初期在旧庙东侧空地重建新的文庙,经明、清两代多次维修、更新,规模不断扩大。

文庙建筑群沿南北中轴线而建,自前而后依次为棂星门、泮桥、大成门、大成殿。棂星门正对青云街,取其“平步青云”之意。门两侧各有一月洞门,供人们平日出入。门外墙上书“宫墙万仞”4个大字,意为“夫子之墙数仞,不得其门而入”,出了状元才能拆除。蒙城没出过状元,故这四字一直留着。门后为泮池,池上有泮桥。桥西侧有一井,名圣井,“圣井甘泉”旧为蒙城八景之一。大城门东连名宦祠,西接乡贤祠。大成殿前两侧有东、西配庑,殿东有节孝祠,殿西有忠义祠,殿后有藏经阁。东院是文昌宫,西院是明伦堂。文庙周围环绕宫墙。院内遍植松柏,立有碑刻、石雕。自清未以来,文庙屡遭兵劫,建筑倾圮,“文革”时期,又遭破坏,今仅存大成门、大成殿东西两庑、乡贤祠、名宦祠等建筑。

大成殿(原名先师殿)是文庙的主体建筑。殿内正中原有神龛供奉孔子牌位,两旁有颜、曾、思、孟及十哲牌位。殿北墙并立八块屏风,上书孝、悌、忠、信、礼、义、廉、耻八个大字。殿上方悬有康熙、乾隆皇帝御书的“万世师表”、“生民未有”、“与天地参”三块匾额。殿前月台高一米余,是祭孔的场所,旁有石阶供人登台。东西庑各七间,东庑原供孔子三千弟子,西庑原供历代贤儒牌位。大成门又名“戟门”,是通向大成殿的过道门,面阔五间。乡贤祠、名宦祠各三间,忠孝祠、节义祠各一间,均青砖小瓦结构。乡贤祠原供庄子、何惟愍等地方贤士,名宦祠原供苏舜钦等在蒙城有政绩的官吏。

当时的大殿内,只有几个玻璃柜,里面摆放着尉迟寺遗址出土的器物,而在大殿的西侧,若大的尉迟寺遗址沙盘使牛群瞪大了牛眼,这是按遗址原貌以150:1的比例做出来的。他认真听取了文物干部关于近几年蒙城县文物工作的汇报,并详细讲解了尉迟寺遗址发现、发掘的经过,使牛群对尉迟寺遗址产生了极大的兴趣,还不时的问这问那。牛群听后感到非常惊讶,他说:真没有想到咱们蒙城还有块宝贝疙瘩。

看完尉迟寺遗址沙盘,牛群的心情久久不能平静,第二天下午,牛群亲自带队,由文化局、文管所的负责同志陪同驱车赶赴距县城20公里的尉迟寺遗址,牛群和尉迟寺遗址所在地的许疃镇领导边走边聊,面对遗址上俯首皆是的陶片,又使牛群再一次感到惊讶。他拉着时任镇党委书记胡少华的手说:这是宝贝,咱可要把这事放在心上,因为这里的地下都是宝,你们可要保护好,落实在行动上,不能有任何破坏。为了让牛群放心,胡书记还面对摄像机当场作了表态。

毕竟是文化人,牛群了解了尉迟寺遗址在学术界的重要价值,他心中暗暗的想,蒙城有三大支柱:第一是尉迟寺,第二是庄子故里,第三是牛经济。如果再通过发掘必定会产生社会效益,咱们应该筹集资金再次发掘尉迟寺。牛群的想法得到了蒙城县其他领导的认可。

牛群说,文化层次越高的人,越想回顾历史;经济生活越高的人,越要追求文化。物质的东西是很简单的,而只有历史这个文化,几千年也咀嚼不透。

他怀着要把蒙城这座“金矿”保护好、开发好、利用好的心情,拨通了我的电话。可我只能无奈的告诉牛哥,尉迟寺遗址不能继续发掘的原因,是因为没有钞票呀。牛群在得知缺少发掘经费时,毫不犹豫的说,再大的困难也要克服,一定要全面揭开这地下的秘密,还世人一个明白,不了解我们的古文明,谈什么建设现代文明,他决定由蒙城县筹集资金发掘尉迟寺。说干就干,这就是牛群精神。

为了使尉迟寺遗址能得到进一步的发掘,牛群曾多次奔波蒙城与北京之间,记不住是哪一天,牛哥又拨通了我的电话,让我去“牛棚”(牛群住所),我激动的直奔他的住处,面对面的谈谈想法。

2001年初,应牛县长诚邀,时任考古所所长的刘庆柱、副所长王巍、安徽队队长王吉怀在“牛棚”共同商定尉迟寺第二阶段发掘计划。

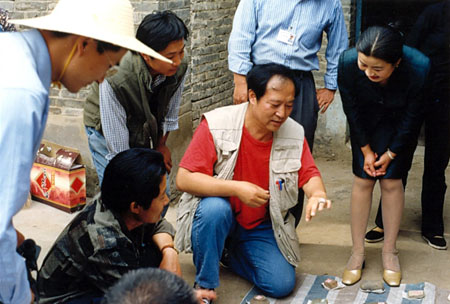

2001年4月4日上午10点,在圣人殿尉迟寺沙盘模型前,牛县长同中国社科院考古研究所隆重的举行了尉迟寺遗址第二阶段发掘的签字仪式(图6)。投资方和发掘方达成了默契的合作协议,同时,蒙城县委、县政府为尉迟寺遗址的发掘工作印发了2001第56号红头文件,专门成立了尉迟寺遗址发掘领队小组,牛群亲自担任组长,县属各局局长担任小组成员,老文物干部担任顾问,形成了一个庞大而强有力的领导机构,为尉迟寺遗址的发掘工作大开绿灯。中国社会科学院考古研究所早已制订好发掘计划,国家文物局也非常支持尉迟寺遗址的发掘工作,很快批发了发掘证照。

图6:尉迟寺第二阶段发掘签字仪式

我作为发掘主持人很激动,因为我不仅感到这壶已经烧到90度的水有人继续加火升温,而且,又要穿越五千年的时空,走进祖先的住宅,去了解他们刀耕火种的生活状况,揭秘中国原始第一村的兴与衰。

九、考古队重返尉迟寺

从第一阶段第九次发掘结束的那天起,我的心情就平静不下来,因为尉迟寺遗址虽然发掘了九次,但由于地层厚,文化迹象复杂,才揭露了不到1万平方米,还有大量的不为人知的秘密埋在地下,尉迟寺的工作没有划上句号。没想到,由于牛副县长的到来,又给尉迟寺燃起了希望,他的这把火,实实在在的改变了尉迟寺的命运。

2001年4月15日,中国社会科学院考古研究所重新组织人力,带着需要解决的学术课题,再次进驻了5年未曾相见的尉迟寺。

冬去春来,当我们再次踏入透着远古气息的土地时,这处沉睡了近五千年的古老村庄还是依然如故,显得十分寂静。这里对我们既熟悉又陌生,遗址之上仍是一片普普通通的庄稼地,高高的堌堆还是静静的躺在那里,看到的只是现代人耕作的身影。

当地农民知道考古队来的意义,有的小学生在墙上写出“欢迎考古队”字样。我们所住的毕集村,由领导干部带队,敲锣打鼓的给考古队送来慰问品(图7)。并给考古队送上了一面锦旗(图8)。

图7:毕集村送来慰问品

图8:毕集村给考古队送锦旗

在毕集村,全家参与考古的不在少数。每逢考古队住进村里,不少人都放下手中农活,赶到发掘现场,越来越多的毕集人开始吃上了带有文化意味的考古饭,这对于相对贫困的毕集村来说,尉迟寺的发现、发掘、开发或许为毕集村脱贫致富提供了一个历史契机。

十、发掘现场热火朝天

自从相声演员牛群到蒙城当副县长以来,蒙城牛县的名气一天天地大了,但是在蒙城县最牛的地方应该是尉迟寺聚落遗址。

第二阶段的发掘,每次规模都很大,至少每天需要200多人,仅仅是毕集村的人员全部到齐,也是供不应求,因此,动用了四个村的民工,形成了一个考古大会战的场面。当地农民的积极参与,是其他地方不能比拟的。

第二阶段的发掘可说是牛县长为蒙城人民做了一件大好事,但他并不满足于发掘工作已经有了良好的开端,他在思索着怎样迅速提高“第一村”的知名度,为全面开发这一旅游资源做准备。尉迟寺遗址第二阶段发掘自2001年的4月中旬正式开始以后,他曾多次亲临现场,了解情况,协调关系,解决一些急需解决的问题。发掘现场树起的“中国原始第一村”的牌子(图9),那几个大字还是他亲自题写的呢。这也是牛群在尉迟寺遗址的幸福生活吧。

图9:牛群为尉迟寺题字

有人说,我们在尉迟寺遗址看到了人类文明的希望,而蒙城人则在牛县长的努力下看到了“尉迟寺遗址”的希望。蒙城人也没有想到尉迟寺遗址停工的五年后,在牛群的努力下,考古工作者再次踏上了这块神圣的土地,发掘工作真的是东山再起,去进一步探索“牛”县地下埋藏的秘密,再现尉迟寺昔日的辉煌。

已经快到麦收时节,村前村后却显得空荡荡的。为什么?除了一些年轻人到南方城市打工外,最重要的原因是,毕集村大批村民都到尉迟寺遗址参加考古发掘去了。我们精神百倍,民工干劲高昂,你要是问,中国原始第一村是怎样挖出来的,看看这组照片吧(图10),背的背,抬的抬,扛的扛,甩开了膀子的干,那情、那景,着实让你感动。当时,一天10块钱的工钱,再看看那劲头,这里边不仅仅是奉献,更重要的是寄托着毕集村人的厚望。

图10:尉迟寺发掘现场

十一、牛群学考古

担任发掘领导小组组长的牛群在蒙城可算是个大忙人,有人说他天天牛不停蹄,一点都不过份。他在外地谈项目的时候,心中始终在惦记着发掘工作,因为他肩上还挑着组长的重任。一回到蒙城,还是牛不停蹄的奔赴发掘现场,了解发掘情况。

初次步入尉迟寺遗址的牛群,可算得上一个特殊人物,发掘现场有些沸腾了。说实话,作为县长的牛群,丝毫没有县长的架子,还和以前一样,他走到哪里,欢声笑语就出现在哪里。当乡亲们得知牛群要来工地时,已经下了班的民工都久久不愿离去,为的是亲眼看到这位名人的“光辉形象”。

牛群第一次来到工地,就给发掘现场掀起了高潮。但是,他的到来,也或多或少的给工地带来“麻烦”,民工放下手中的活,围着牛群团团转,目不转睛地看着这张熟悉又陌生的脸,有人竟起哄让牛县长给大家说段相声。而牛群呢,没有丝毫官气,还时不时地逗逗大家,大家对他的感受是名人不摆架子。因此,他成了发掘现场倍受欢迎的人物。

牛群时常到工地看望发掘人员,他说:我给大家鞠一躬,也表达不了对你们辛苦的敬佩之心(图11),我们知道,牛群的这一躬,寄托着沉重的希望啊。

图11:牛群看望发掘人员

他对考古发掘的新鲜感,就像一个不耻下问的小学生,他除了听听发掘收获外,还要亲手拿起工具过一把考古瘾。那认真劲儿,比一个专业人员还投入(图12)。

图12:牛群学考古

有一次他在清理一座大约一岁左右的儿童瓮棺葬时,突然问到:“怎么没牙呀”?我说了一句:“一岁的小孩……”,我的话音未落,牛群突然领悟,一拍大腿:“我想起来了,我一岁的时候也没长牙呢”,一句话,逗得大家笑得前仰后合。每当遗址中有新的发现,牛群都按捺不住激动的心情,要到现场看新鲜,学考古。

有一天,发掘出了一个小玩意,牛群拿起来,觉得这个小东西很有意思,左看,右看,他问我是作什么用的,我说:你猜猜,其实我也不知道。他便有意无意的套在了自己的无名指上,好像突然领悟似的,“是定亲的戒指吧”,一句话让大家笑得肚子疼。接着又说了一句:“不,是缝衣服的顶针”。整个现场笑声不断。有句话说,上山容易,下山难。在这里叫做,带上容易,取下难。费了九牛二虎的劲,就是取不下来了。当时我说:“为了文物的完整性,只能献出你的手指头啦”。最后,用肥皂水、润滑剂终于取了下来,牛群风趣的说:“哈哈!我的手指头保住了”。(图13)

图13:牛群看文物

平时,牛群只要在蒙城,他都会牛不停蹄的跑过来,绝不错过在第一时间一饱眼福。当“鸟形神器”修复成型时,牛群高兴的看了又看,激动的说:看看,看看,仅仅是把它搁在一张普通的桌面上,它也显得那么高贵,那么优雅。它的光芒似乎把它身后的麦田照得熠熠发光。当看到“七足镂孔器”时,牛群又一次瞪大了牛眼,边看边摸头,似乎难倒了这位县长大人,问身边的王巍所长,这种器物是干什么用的,还没等王巍说话,大胆的他突然摆出了一个奇怪的姿势,这一下,让大家把眼泪都笑出来了。

在发掘现场,除了应付民工的围观外,也逃脱不了记者的现场跟踪。记者问他:“你在蒙城任职两年,两年之后你将会给蒙城留下一个什么样的尉迟寺?”

牛群爽快地回答:“我的任职是两年,两年之后,我的心将会留在蒙城,无论如何我都会用心去做好这件事情” 。记者又问:“两年后你会不会改行干考古?”牛群风趣地说:“现在已经开始了”,工地笑声一片……。

第二阶段的第一次发掘结束后,当我回到北京不久,牛群也回到了北京,处于他的一片心情把我邀请到他在北京的“牛棚”,将他的“牛眼看家”的新系列和在莫斯科签名的36位文体明星支持北京申奥的邮票送给了我,这是一份沉甸甸的礼物,我深知其中的分量,因为这不是一般人能得到的。有来不往非礼也,我也把第二阶段第一次发掘时牛群在现场“视察”的照片送给了他,我深深的知道,爱摄影的牛哥一定会喜欢它,因为照片记录的是牛副县长在蒙城任职的一个组成部分,是他对尉迟寺遗址的心和情。若干年以后,肯定能成为牛副县长的一段美好回忆。

(未完待续)