提起蟑螂,人们避之不及,恨不得将它赶尽杀绝。但这种百折不挠的小生物,对李延荣来说却是个宝贝。

李延荣被人们称为“蟑螂先生”,在全国蟑螂养殖行业,他可是一个响当当的人物。

李延荣

曾经,他也和我们多数人一样,为蟑螂所困扰。但如今,他却对蟑螂头头是道,仿佛总有说不完的话题。

李延荣不但养殖蟑螂,靠养蟑螂成了亿万富翁,而且还是一个了不起的环保大功臣。

李延荣之所以能取得今天的成绩,其实一切早有征兆。

对“完美生物”的好奇心

英国文学家莱辛说:“好奇的目光常常可以看到比他希望的更多的东西。”

这句话用在李延荣身上再适合不过了。

李延荣曾经是一名医药公司的高层管理人员,工作几十年,他从来都没有和养殖业打过交道,更别提养殖蟑螂了。

他与蟑螂的结缘,完全是因为和女儿看了一部关于蟑螂的国外动画片。

动画片结束后,女儿非常感慨地说:“蟑螂简直就是一种完美的生物”。

李延荣听了,就忍不住和女儿聊了起来:“既然是完美的生物,那能为人们所用吗?”

女儿不假思索地回答道:“都是完美的生物了,那肯定是能被人们所用。”

那么,为什么蟑螂就是“完美的生物”呢?怎么才能为我们所用呢?

那天晚上,李延荣带着好奇打开了电脑。没想到,这让他探索到了一个“新世界”。

李延荣查阅了大量关于蟑螂的资料

他通过查阅大量资料后发现,原来,蟑螂在地球上生存了上亿年,不但生存能力强,而且繁殖能力也很强。在我国古代,蟑螂早就被用作药材来治病了。

李延荣还了解到,蟑螂的蛋白质含量很高,是一种不错的饲料。此外,蟑螂还可以用来清理垃圾等。

李延荣心想:蟑螂的养殖成本这么低,而且全身都是宝,果真是“完美的生物”!

这一发现,让李延荣嗅出了其中蕴藏的巨大商机。

当时,国内的动物蛋白质饲料非常缺乏,国家每年都需要从国外进口鱼粉和豆粕。

蟑螂虫体经过高温烘干、杀菌、粉碎后,可以作为动物饲料

李延荣便想着,如果用蟑螂作为动物蛋白质饲料能行得通的话,前景将非常广阔。

有了这个想法后,李延荣一不做二不休,就和女儿在家养起了蟑螂,并开始做起了实验。

他们弄来了5个大玻璃缸放在卫生间里,又捉了几只蟑螂,分别投了进去,然后用网封住。

李延荣在家做试验,了解蟑螂的习性特点

每天他就用家里的剩饭剩菜来喂蟑螂,结果他发现,蟑螂们把食物残渣消灭得一干二净。

李延荣想,他给蟑螂吃的都是鲁菜口味的,那些重油重辣的饭菜,蟑螂会不会吃呢?

于是,他又去川菜馆打包了一份毛血旺,哗哗地倒进了玻璃缸里。没想到,蟑螂竟然把它们全都吃光了。

李延荣就这样不断地用各种口味的菜来做实验,最终结果表明,蟑螂就是名副其实的“吃货”,不管什么食物,它们全都来者不拒。

实验的结果让李延荣倍感欣喜,于是,他有了一个大胆的想法,想购买更多的蟑螂回来养。

但就在这个时候,他遇到了家人的阻挠。

“不务正业”的实干派

当时的李延荣还在上班,他所在的公司有300多人用餐,每天食堂里都产生了大量的剩饭剩菜。

在我国,早就有明文规定,不准用泔水来养猪。大家看着这满桶满桶的泔水每天被拉去垃圾场,都觉得非常可惜。

这时,李延荣有了主意:何不把这些泔水带回家养蟑螂呢?既能实现废物利用,又能解决蟑螂的食物问题,真是一举两得。

蟑螂

于是,每天李延荣都从公司把泔水带回家,看着蟑螂把每天的这些剩饭剩菜消灭得精光,他心里更是觉得养殖蟑螂这件事值得干下去。

但这样的日子持续没多久,李延荣就遭到了妻子的反对。

卫生间里每天都充斥着难闻的饭菜馊味,而且时不时还有蟑螂爬出来,家里到处都是蟑螂屎,非常不卫生。

妻子生气地对他说,不能在家里养蟑螂,要养蟑螂就出去养。

而且,邻居们也有意见,纷纷来投诉他。大家都说他不务正业,正经的工作不好好干,还在居民区里养害虫。

李延荣在观察蟑螂

随着蟑螂繁殖得数量越来越多,李延荣也觉得这确实是个问题。于是,他只好四处去寻找养蟑螂的地方。

尽管在当时的人们看来,李延荣做的事情确实不是一件“正经事”,但他心里清楚,养蟑螂是一件前途无量的事情。

他决定扩大养殖规模,把它当成真正的事业来做。

2014年,李延荣听说朋友承包了一座荒山,山上还有空闲的地方。

李延荣的朋友承包的荒山

李延荣觉得时机成熟了,于是,五十几岁的他毫不迟疑地辞去了公务员的工作,拿出50万元上山养蟑螂。

当这个决定一出,他就立马招致了妻子的反对:“你马上就可以退休了,再重新创业是很难的,而且你选择的这个行业,别人的接受度也不高。”

李延荣妻子

非但妻子反对,而且朋友也不能理解,各个听闻他要辞职养蟑螂后都纷纷摇头叹气。

尽管没有人看好自己,但李延荣的内心还是十分坚定。

他来到荒山上,搭建了一百来平米的房子作为蟑螂的养殖场。

李延荣在山上搭建的养殖场

都说万事开头难。养殖场是建好了,但李延荣人生中最艰难的时光这才刚刚开始。

别看蟑螂容易养,但是要大规模养殖可不是一件容易的事,而且养殖蟑螂在当时并无成熟的经验可借鉴。

那几年,李延荣几乎每天都吃住在山上,什么环境适合蟑螂生长,怎么投喂方便……所有的事情,他都得亲力亲为,自己去摸索。

房子更是拆了又盖,盖了又拆,他通过反复实验来找到保证蟑螂生长环境的温度和湿度的方法。

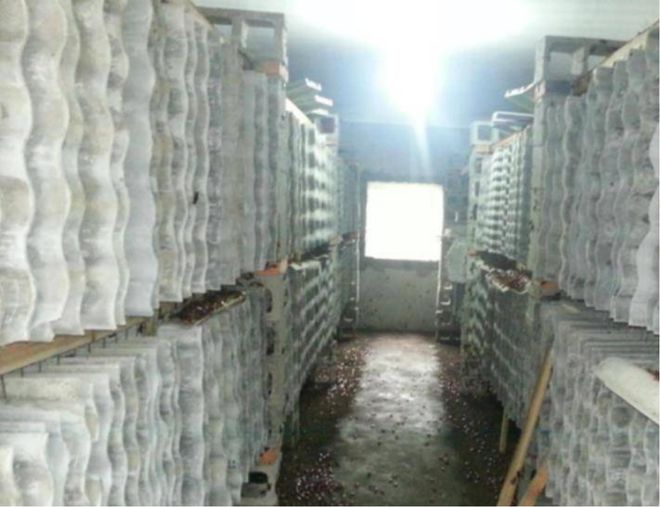

废弃的养殖场内部

他甚至还专门前往山东等地区考察蟑螂养殖基地,向人请教养殖方法,不断地积累经验。

那时的李延荣,每天都在养殖场里摸爬滚打,尽管一路非常艰苦,但他还是执着地坚持了下来。

有努力就一定有回报。经过一年的时间,这个一百多平米的养殖车间里,就已经养了400万只蟑螂。

蟑螂的养殖规模是起来了,但是,盈利之路在哪里,李延荣还没有找到答案。

蟑螂通常有11个月的生命周期,它们的尸体经过烘干、高温消毒、研磨成粉后,就是非常优质的蛋白质饲料。

虽然李延荣一直知道蟑螂的蛋白质含量很高,但是究竟有多高,他心里并没有底。

研究人员在检测蟑螂虫粉的蛋白质含量

于是,他带着蟑螂虫粉来到了山东省农业科学院检测,没想到,虫粉的蛋白质含量高达77%,比优质鱼粉的含量还要高,这个结果让他喜出望外。

但专家的建议还不足以让李延荣放心。李延荣是个实干派,他觉得只有亲自实验才具有说服力。

说干就干的李延荣买来了好些鸡,分成两批,圈养在养殖场里面。

李延荣在喂鸡

每天,他给其中的一批鸡投喂蟑螂虫粉饲料,另一批则投喂普通饲料。

饲养半年后,他发现,吃蟑螂虫粉的鸡比用普通饲料养的鸡明显长得更好,身体更强壮。

李延荣这才吃了定心丸,他更加坚定地相信,用蟑螂做蛋白质饲料这条路确实不但行得通,而且前景非常可观。

眼看着新事业仿佛迎来了一丝曙光,但是,新的难题却接踵而至。

关关难过关关过

在养殖车间里,蟑螂都是生活在石棉瓦上的。随着养殖规模的不断扩大,收集蟑螂虫体却成了问题。

蟑螂的虫体集中在石棉瓦上,全都要靠工人清扫,耗费了大量的人力和时间。

蟑螂

如何在有限的空间里养殖更多蟑螂,还能实现产业化养殖呢?李延荣陷入了思考。

望着密密麻麻的石棉瓦,李延荣没有知难而退。他把横着铺放的石棉瓦拆了下来,变换着摆放角度,不断做实验。

他发现,蟑螂的攀爬能力是很强的,但是当它们年老体弱时攀爬能力就变弱了。要是将石棉瓦立起来的话,那些年迈的蟑螂就会因为抓不住而掉落,这样就不必人工清扫了。

通过日日夜夜的反复观察和实验,李延荣终于攻克了这道难题。

随着养殖方法的改进,不但机器能够轻而易举地清理蟑螂虫体,而且还提高了养殖密度,整个车间的石棉瓦数量就高达15万张。

竖立摆放的石棉瓦便利于实现全自动化管理

在2016年,养殖场里的蟑螂数量一下子就增至了3亿只。

取得这样的喜人成绩,李延荣既开心又苦恼。

刚开始,李延荣都是从朋友们的餐馆那里拉来泔水喂蟑螂的,但随着蟑螂越养越多,食物却成了一个大问题。

从哪里搞来3亿多只蟑螂的食物呢?

这时,一筹莫展的李延荣不由得把目光看向了章丘区餐馆林立的大街小巷。

他心想,要是能收集到所有餐馆的泔水,那食物的难题岂不是解决了?

经过一番思索后,李延荣立即前往章丘区环卫中心 。

他通过了解得知,章丘区每天都会产生几十吨餐厨垃圾,而且只能采用填埋的方法,对土壤和空气都造成了很大的污染。

于是,李延荣就向环卫中心的负责人介绍了蟑螂养殖基地的情况,并把自己做实验的具体内容和数据做了详细的说明。

当他们了解到蟑螂能有效地处理餐厨垃圾时,都感到惊叹不已。

李延荣与环卫部门的负责人沟通

李延荣实事求是的态度和有理有据的分析更是打动了负责人,很快地,他就获得了环卫部门的大力支持。

从这以后,让大家头疼不已的餐厨垃圾终于找到了“用武之地”。

每天都有数不清的餐厨垃圾源源不断地送往养殖场,李延荣再也不用为蟑螂的食物发愁了。这件事可谓一举两得,利人利己。

而此时,李延荣身边的朋友也纷纷扭转了对他养殖蟑螂的态度,他终于得到了周围人的理解和支持。

一路走来,不管遇到多大的难题,李延荣始终都没有放弃。在他的努力下,养殖场的运作越来越成熟,规模也越来越大。

2018年,在当地政府的帮助下,李延荣和朋友在章丘区北部新建了4个专业化的养殖基地,占地面积达6300平方米。

大型的厂房赫然屹立在大地上,十分引人注目。李延荣多年的坚持和付出,终于迎来了回报。

占地6300平方米的蟑螂养殖基地

但是,当养殖场不再是在偏僻的荒山上,而是靠近村庄时,新的问题又出现了。

村民们觉得蟑螂吃垃圾非常脏,全身遍布了细菌,它们喜欢到处爬,而且数量庞大,要是跑出来了就会传播病菌、污染环境。

面对村民们的质疑和担心,李延荣没有回避。他认为,一个企业要想在当地站稳脚跟,获得长远发展,就必须认真对待每一个遇到的问题。

为了抓住逃跑出来的蟑螂,李延荣向村民拿出了他的决心和诚意。

他先在养殖车间里设置第一道“关卡”:整个大车间采用封闭的“铁桶”式结构,车间里的无数个小车间也是封闭的,而且顶部的通气孔也用不锈钢铁丝网封住。

尽管“铁网”恢恢,但还是有“漏网之鱼”。问题出在哪呢?

找了很久,李延荣终于发现,问题就在工人每天进出的门上。就在一开一关的功夫,蟑螂便逃之夭夭了。

于是,李延荣又设置了第二道“关卡”:在每个门的四周做了一道360度的水帘,小小的蟑螂自然是难以穿过去。

每扇门都做了水帘,防止蟑螂爬出

但即便如此,李延荣还是不放心。

他又设置了第三道“关卡”:一条宽2米的水沟就像护城河一样,围在养殖车间的四周,水里还养了蟑螂的天敌——鱼。只要一有蟑螂掉进水里,就会马上被鱼儿张嘴吃掉。

一条2米多宽的水沟环绕着养殖车间

有了这三道“关卡”,蟑螂逃跑的问题总算解决了,村民们的心结也终于解开了。

创业就如同攀登高峰,在到达山顶前会遇到多少困难,李延荣无从知晓。

但他唯一知道的是,不管遇到多大的困难,都不应失去勇气,更不应失去思考,只要肯琢磨,就一定会找到出路。

不断钻研走出致富路

拿破仑·希尔说:“从人类头脑里挖掘起来的金矿,远多于从地底挖掘出来的。”

这句话,仿佛就是李延荣的最好写照。

从决定养殖蟑螂的那一刻起,他就把自己完全投入到这项事业上,通过每天不断地思考和钻研,他在蟑螂身上挖掘出了难以想象的宝藏。

在养殖车间里,数亿只蟑螂每天都散发出了巨大的热量。由于热量难以散出,每当到了冬天,车间内就会笼罩着白茫茫的雾气。

石棉瓦的夹缝中生活着10亿只蟑螂

早些年的时候,李延荣就发现了这个现象。但是,当时蟑螂的密度并不大,所以他并不在意。

但如今,随着蟑螂数量的增多,热量就更大了。

按照常人的思维,通常想的就是如何才能将热量散出。

但李延荣却不一样,他想充分利用这些热量,创造出更大的价值。

这时,他有了一个新想法,这个想法还是和农业有关。

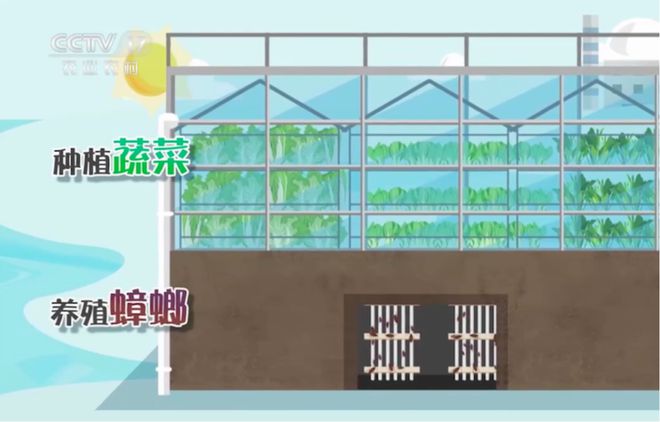

李延荣在养殖车间的二楼搭建了蔬菜大棚,里面种植了反季节蔬菜。

这其中蕴含了李延荣的精妙“巧思”。

构思图

原来,车间里的热量可以通过楼板传导到二楼,这样大棚就如同一个温室,达到了给蔬菜自然供暖的目的。

而且,蟑螂排出的二氧化碳能通过屋顶的透气孔排出,被蔬菜吸收后从而进行光合作用,而蔬菜呼出的氧气也能通过透气孔被蟑螂吸收,有利于蟑螂的生长。

那些在大棚里种植的蔬菜,使用的是蟑螂粪便等有机肥,土壤中的有机物和微生物含量丰富,这样种出来的蔬菜品质也非常高。

二楼种植着各种各样的蔬菜

李延荣的这个实验,不但完美地解决了热量问题,而且还创造了价值。光是屋顶的大棚蔬菜,一年就能带来50万的收入。

而曾经为了防止蟑螂逃跑的“护城河”,如今也成了李延荣的财富来源。

别看这道水沟不大,但里面却养殖了2万多条鲤鱼。

这些鲤鱼吃的是掉落的蟑螂以及含蟑螂蛋白质的饲料,质量堪比野生鲤鱼,肉质非常鲜美。

鲤鱼

每逢到了上市的时节,鲤鱼都成了市面上的抢手货,每年能收入50多万。

李延荣围绕着蟑螂身上挖掘的财富,还远远不止这些。

之前他为了试验蟑螂虫粉的营养价值而养了100多只鸡,那些鸡上市后大受欢迎。

后来,李延荣就扩大了鸡的养殖规模,从100多只发展到了10000多只。这些吃含蟑螂蛋白质饲料长大的鸡,每年为他带来超过50万的收入。

养殖场里的鸡

李延荣从来没有停下思考的脚步,即便是蟑螂的虫体,他都能变废为宝。

车间里的10亿只蟑螂,每年能产生1000吨虫体。李延荣将它们用于生产蛋白质饲料,一年就能创造出1000多万的收入。

每年产出数量高达千吨的蟑螂虫体

如今,每天都能看到忙碌的环卫车在养殖基地进进出出。光是这10亿只蟑螂,一天就能处理掉章丘城区的50万吨厨余垃圾。

而随着养殖规模的不断扩大, 等到4个车间都全部投放时,小蟑螂们一天就能处理掉济南市三个区的垃圾。

李延荣的蟑螂养殖基地每年创造的经济收益和社会效益,着实令人震撼。

谁能想到,小小的蟑螂在李延荣的手上,就仿佛变戏法一般,变出了一个庞大的蟑螂商业帝国。

而这一切,全都有赖于李延荣敏锐的商业嗅觉和不断地精进钻研。

李延荣接受采访

李延荣说:“通过10年的研究,我好像发现了一座金山。我在不断地挖掘蟑螂的优势,每一个优势出来后,都能影响一个产业,蟑螂真的是一种非常神奇的生物!”

李延荣正是通过深入地挖掘,打造了一个以蟑螂为核心的生态种养循环产业链,做成了一件从来都没有人做过的事情。

而今,这个产业链每年能带来一千多万的收入,李延荣也因此跻身成为百亿富翁。

结语

巴菲特曾经说过:

“我们之所以取得目前的成就,是因为我们关心的是寻找那些我们可以跨越的一英尺障碍,而不是去拥有什么能飞越七英尺的能力。”

在李延荣身上,我们看到的,正是他无数次“跨越一英尺障碍”般的脚踏实地。

从孵化蟑螂卵鞘到喂养,从搭建车间到专业化养殖,从蟑螂养殖到打造生态产业链……李延荣的成功并非一蹴而就。

他总是在每一个低处时,力求站稳站好,一步一个脚印,最终跨到更高的台阶上。

比起企业家的身份,李延荣更像是一个科研人员。

他能用10年的耐心陪同无数只蟑螂走完一生,也能用心地学习关于蟑螂一切的知识,并严谨地记录和考证蟑螂的数据。

这高达百亿的商业财富,全都是他一点点地在蟑螂身上钻研出来的。

如今,李延荣的财富版图越来越大,他把目标从济南投向了全国,致力于将生态种养循环产业链发展壮大,从而更好地发展环保事业。

李延荣

面对父亲今天取得的成就,李延荣的女儿不无自豪地说:

“从当初的一把蟑螂卵鞘到10亿的蟑螂,从一个玻璃缸到6千多平米的基地,从一把饭团到现在每天110吨厨余垃圾,靠的都是我爸爸一直以来的坚持。”

李延荣就是这样一个保持好奇、乐于钻研、不畏困难、坚持不懈的人。

他让我们看到了,一个平凡的人只要一直坚持去做好一件普通的事,也能成就自己不平凡的人生。

作者|大美