央广网哈尔滨8月22日消息(记者马俊玮)实施乡村振兴战略是党中央作出的重大决策部署,是新时代做好“三农”工作的总抓手。近年来,牡丹江市认真贯彻落实党中央国务院和黑龙江省委、省政府有关部署和工作要求,坚持农业农村优先发展主基调,加快推进“三农”工作重心转移,着力打造农业高质高效优势区、乡村宜居宜业样板区、农民富裕富足先行区、城乡融合发展示范区,农业农村工作保持了平稳向好的发展态势。

日前,牡丹江市人民政府市长张国军接受中央广播电视总台央广网视频专访,畅谈乡村振兴的牡丹江实践。

记者:实施乡村振兴战略,产业兴旺是基础和关健。大力发展特色农业对推动乡村产业振兴、增加农民收入具有重要意义。我们如何立足得天独厚的自然资源优势,选准特色产业、延伸产业链条、做响农业品牌、走差异化发展路子,提高农业发展质量和效益的呢?

张国军:正如您所说,实施乡村振兴战略,产业兴旺是基础和关键。牡丹江地处北纬45°作物种植、畜牧养殖黄金地带,绿色有机食品认证面积占耕地50%以上,这些年我们依托得天独厚的资源优势,选准特色产业、延伸产业链条、做响农业品牌,做到了“三个突出、三个推动”:一是突出绿特融合,推动农业增产。我们牢固树立“大食物观”,在粮食生产实现“十八连丰”的基础上,发展壮大“菌菜牧林药”等特色产业,大力发展冷水鱼和蜂蚕等潜力产业,我市食用菌栽培规模占全省34%,果菜对俄出口占全省70%,畜牧业产值去年增长8.1%,林下经济面积达到126万亩,全省道地药材十大生产基地我市占其三,特色产业产值占农业总产值比重达到65%以上。二是突出拓链延链,推动农业增效。聚焦“粮头食尾”“农头工尾”发展农产品精深加工,市级以上农产品加工龙头企业发展到172户,农产品加工转化率达到62%。我们引进了蒙牛集团百亿级中俄跨境农牧业集群项目,其中饲料加工项目开工建设、乳制品加工厂投入运营,可带动百万大鹅养殖基地发展的中林天恒食品加工等项目加快建设,农业经济质量效益不断提升。三是突出品牌提升,推动农业增值。牡丹江是中国绿色有机食品之都、中国食用菌之城、世界黑木耳之都,全市农产品地理标志、绿色有机产品达到26个和227个,我们培育了牡丹江大米、东宁黑木耳、林口大鹅、海林猴头菇等知名品牌,特色农产品远销40多个国家和地区。

记者:“我们既要绿水青山,也要金山银山。宁要绿水青山不要金山银山,而且绿水青山就是金山银山。”这一重要论述早已深入人心。牡丹江如何立足生态优势,深入践行“绿水青山就是金山银山”理念,让良好生态成为乡村振兴的支撑点?

张国军:近年来,我们依托生态优势突出、山水资源富集、乡村面貌较好的基础条件和独特优势,让绿色成为乡村振兴最美的底色。重点突出了“三个着力”:一是着力打造美丽乡村。这些年我们根据农村季节特点,分时段开展“春清理、夏提升、秋洁净、冬巩固”工程,实施农村人居环境整治提升五年行动,因地制宜推进“厕所革命”,分区分级推进农村生活污水治理、垃圾源头分类减量和就地资源化利用,建设了7个省级村庄绿化示范村、4个龙江民居示范村、33个美丽宜居村庄试点村,省级美丽乡村示范村发展到143个,绘就了一幅村村有亮点、处处是美景的美丽乡村新画卷。今年我们将继续深入实施乡村建设行动,全力打造10个乡村振兴示范村,全市达到清洁标准的村庄将达到95%以上。二是着力发展乡村旅游。我们持续释放旅发大会效应,深入挖掘乡村生产、生活、生态多重价值,开发形式多样、独具特色、个性突出的乡村旅游业态和产品,推出了以“自然风光+特色餐饮”为主题的宁安小朱家村、江西村,以“红色文化+特色民俗”为主题的西安区中兴村、海林七里地村,以“农耕文化+山水风光”为主题的宁安上官地村、林口莲花村等一大批特色文化旅游村。今年我们还将打造一批特色突出、主题鲜明的休闲农业和乡村旅游精品,促进乡村旅游转型升级。三是着力保护生态环境。全面落实田长制、河湖长制、林长制,深入实施化肥农药减量增效行动,建立黑土地保护示范区230万亩,建设高标准农田150.9万亩,黑土地这个“耕地中的大熊猫”得到有效保护;持续加大中小河流、水土流失治理和绿化造林力度,“十三五”期间我市共治理水土流失237.2万亩、造林绿化48.4万亩,生态安全屏障更加牢固。

记者:全面推进乡村振兴,是实现高质量跨越式发展的重大机遇,更是满足人民美好生活向往的实际行动。牡丹江如何打造城乡融合发展示范区?

张国军:打造城乡融合发展示范区是我市“十四五”时期推进农业农村现代化的目标之一。近年来,我们依托县域经济实力较强、城乡居民收入差距小、区域合作潜力大等基础优势,聚焦乡村振兴,强化规划引领、以工促农、以城带乡,加速打造城乡融合发展示范区。主要做到了“四化”:一是融合发展城镇化。我市早在2014年就被列为国家新型城镇化综合试点地区之一,我们强化中心城市龙头带动作用,扎实推进国家新型城镇化综合试点建设,过去五年我们改造城镇老旧小区542万平方米、农村危房1.4万户,16个乡镇列入全国重点镇,温春镇获批国家级建制镇示范试点、渤海镇入选首批中国特色小镇,我市城镇化率达到65.8%、比全国平均水平高1.9个百分点。二是县域经济特色化。县域经济是乡村振兴的重要支撑,也是城乡融合发展的重要切入点和突破口。近年来,我们坚持工业立县、一县一业,特色发展、错位发展,推进六县(市)加快整体晋位。现在我们每个县(市)都培育发展了1—2个优势突出、特色鲜明、竞争力强的立县主导产业,引进了一批龙头企业、创新型企业,大力发展生物经济,打造了以宁安、林口、东宁为核心区的汉麻种植基地,扶持中天生物、佰佳信生物科技等企业提质增效,县域规上工业企业发展到250户、占全市71.8%。三是公共服务均等化。推动公共服务向农村延伸、社会事业向农村覆盖。统筹推进城乡义务教育一体化,10个县(市)区全部通过国家义务教育基本均衡发展评估验收;建立了覆盖城乡的四级公共文化设施网格,我市成为首批国家公共文化服务体系示范区;建成基层卫生服务体系,公立医疗机构全部实现医保异地就医直接结算、药品和耗材加成全部取消,人民群众获得感不断提升。四是区域合作一体化。大力发展“飞地经济”,引导各县(市)区把项目落到市开发区,支持中心城市发展,中心城市释放发展外溢效应,也促进了县(市)区互动发展。我们扎实推进政策共享、人才共用、市场共拓,牡海宁同城化加速推进,绥芬河与东宁实现一体化协同发展。与森工农垦携手发展绿色食品、林下经济等绿色生态产业,取得了良好的生态和经济效益,今年我们与八面通林业局、绥阳林业局开展战略合作,万鼎乳业5万头奶牛养殖基地项目已完成选址、正在加快推进。

记者:无论是脱贫攻坚啃“硬骨头”,还是改革发展过“腊子口”,都离不开农民这支主力军和生力军。如何让农民“脑袋活”,最终实现“口袋鼓”呢?

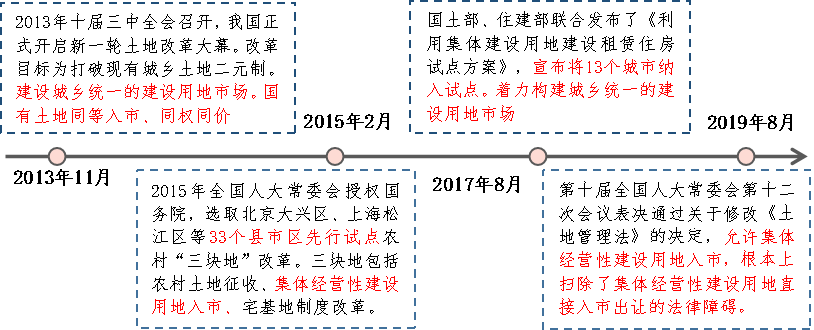

张国军:实施乡村振兴战略,农民既是见证者、受益者,也是实践者、参与者。脑袋活、会赚钱,是我市农民最显著的优势,近年来我们聚焦共同富裕目标,通过打好“四张牌”,让农民“脑袋”更活、“口袋”更鼓,全市农民人均可支配收入由五年前的1.57万元增长到去年的2.38万元,连续19年领跑全省。一是打好“培训牌”,让农民增收有本领。我们根据农民就业需求,开展多层次、多领域、多工种的技能培训,培养了一大批农业领域的“土专家”“致富带头人”,促进农民转移就业和灵活就业,“十三五”期间全市培训农民近100万人次。二是打好“种养牌”,让农民增收有路径。我们始终把特色种养业作为带动农民致富的重要途径,突出一村一品、一乡一业,培育出黑木耳、猴头菇、沙棘果、大鹅等特色种养产业,鼓励发展定制营销、电商直播等新业态,打造农民增收新优势。三是打好“就业牌”,让农民增收有支撑。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,深入实施农村创新创业带头人培育行动,大力发展乡村车间、家庭工场、特色手工作坊、创意农业,支持企业吸纳农民灵活就业。四是打好“改革牌”,让农民增收有底气。在推广“农户+合作社+龙头企业+品牌”经营模式、拓宽创业就业渠道,增加农民经营性收入和工资性收入的基础上,深化宅基地、集体产权、建设用地等领域农村改革,全面落实党的强农惠农政策,持续增加农民的财产性收入和转移性收入,促进城乡居民并肩迈向共同富裕目标。

记者:在您看来,未来的乡村振兴图景是什么样的?

张国军:牡丹江未来的乡村振兴图景一定是一幅农业强、农村美、农民富的壮美画卷,我们将全面贯彻落实党中央国务院和省委、省政府有关部署和工作要求,举全市之力实施乡村振兴战略,努力争当全省农业农村现代化建设的“排头兵”。农业强,就是大力发展科技农业、绿色农业、质量农业、品牌农业,稳定提高粮食供给能力,推动“菌菜牧林药”和蜂蚕渔等特色产业做大做强,促进农业生产结构和区域布局明显优化,稳固农业经济基本盘,加快特色农业强市建设步伐。农村美,就是有序推进“多规合一”的实用性村庄规划编制,全面开展乡村建设行动,深入实施农村人居环境五年提升行动,推动农村人居环境得到显著改善,促进公共服务资源向基层延伸、向农村覆盖,让农村成为望得见山、看得见水、记得住乡愁的新家园。农民富,就是扎实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,壮大乡村富民产业,加快促进就业创业,深化农村改革赋能,进一步优化收入结构,拓宽增收渠道,力争全市农民人均可支配收入继续保持全省领跑优势。