澜沧县在脱贫攻坚工作中,充分结合全县贫困群众脱贫发展内生动力不足,等、靠、要思想突出,主动参与脱贫致富意识不强的实际,依托“扶贫+扶志+扶智”三扶模式,开展“自强、诚信、感恩”活动,完善村规民约,建立积分扶贫激励长效机制,持续开展“三个一”行动,培育新型农民等八项措施,全面激发群众内生动力,逐渐从“输血式”扶贫转变为“造血式”扶贫,充分调动群众脱贫致富的积极性和主动性,发挥其主体作用,实现从“要我脱贫”到“我要脱贫”,从“他扶”到“自立”的转变,感党恩、听党话、跟党走成为边疆少数民族共同的价值观。

全面营造脱贫攻坚良好氛围。充分利用县广播电视台、澜沧信息网、官方微信、微博等开设专栏,在“拉祜澜沧”“澜沧扶贫”等平台持续对脱贫攻坚政策及工作进展情况进行宣传。在思澜路、澜惠路、机场路、澜西路、竹塘路及各乡(镇)重要路段路口、村(社区)、学校、医院、机关企事业单位等场所,通过户外广告牌、电子显示屏、标语、宣传栏等载体,根据实际情况制作、张粘相应数量的脱贫攻坚宣传标语,适时在政府、葫芦广场等大型电子显示屏上展播脱贫攻坚专题报道、宣传片和标语。制作脱贫攻坚政策音频光碟,利用村(社区)及村民小组“小喇叭”广播定时播放,形成人人关心、人人参与脱贫攻坚的良好社会局面。

“自强 诚信 感恩”活动贯穿始终。将“自强 诚信 感恩”内容纳入各级各类培训课程之一,组建宣讲团“进社区、进企业、进工地、进学校、进农村”开展“自强 诚信 感恩”宣讲活动,组织志愿服务队深入街道、社区、企业、乡村等人群集中场所悬挂“自强 诚信 感恩”横幅、张贴画报、发放宣传材料(品)等。将“自强 诚信 感党恩”宣传工作融入各种文艺形式,编排制作文艺短剧、小品、主题歌谣、舞蹈等,以开展文艺下乡演出、举办系列文艺作品展等形式向广大人民群众宣传,推动“自强 诚信 感党恩”意识入脑入心。依托“火塘夜校”和“新时代农民讲习所”举办知识讲座、主题演讲比赛等进行宣传,覆盖群众1.64万户、6.5万人,全面激发全县广大人民群众热爱家乡、建设家乡的美好情感,在全社会形成积极融入脱贫攻坚工作的良好氛围。

创新管理模式完善村规民约。以行政村、村民小组为单位,参照“勤劳致富,发展生产”等十个方面,自觉制定村规民约,在村规民约具体制定过程中,坚持实用原则,以社会主义核心价值观为指导,充分结合当地民风民俗,突出村民最关心的问题,用最朴实的话语将群众反映最多、最集中的意见表述在村规民约中,经过“干部提、群众议、人人定、户户守”4个民主环节,最终由各村村民共同决定。同时,与每户贫困户签订《脱贫发展承诺书》,增强村规民约的约束力,为实施“精神扶贫”工程,加快农村精神文明建设工作打牢基础。老达保村民小组注重将移风易俗纳入村规民约,通过党员群众带头抵制封建迷信、酗酒、赌博、吸毒等陈规陋习,以民族文化有力推动了农村精神文明建设。

建立积分扶贫激励长效机制。以“爱心超市”为依托,积极探索民族直过区以人居环境提升积分管理、乡风文明积分管理、自助式帮扶积分管理、产业扶贫积分管理为主的积分式扶贫激励长效机制,建立“以奖代补、多劳多得”的脱贫正向奖励机制,用积分兑换物品,让积分参与产业扶贫股金分成,在群众中形成“比、学、赶、帮、超”的良好氛围,引导农户养成好习惯、树立好风气、争当好村民、过上好日子。全县已建成“爱心超市”107家,成为了“民族直过区”汇聚社会帮扶力量的中转站、激发群众内生动力的加油站。

持续有力开展好“三个一”行动。各乡(镇)每周持续开展村民小组“三个一”行动,(每周召开一次群众会、每周村民小组开展一次大扫除,每天农户打扫一次家庭卫生),同时,在全县脱贫摘帽周调度会(视频至乡村组)上播放“三个一”行动开展情况,曝光每一乡(镇)环境卫生最差的村民小组,并播放整改情况,自2019年3月份开展活动以来,在脱贫摘帽周调度会上共曝光和播放整改视频48期。“三个一”行动开展以来,引导、督促群众形成良好的卫生习惯,全面培养了群众积极向上、自信饱满的精神面貌,带动群众主动参与到脱贫攻坚工作中来。

决战冲刺讲堂辐射四级干部。采取视频培训的方式,开办脱贫攻坚决战冲刺大讲堂。通过县委政法委综治视联网系统,直接将脱贫攻坚培训开到乡村组,培训辐射了县、乡、村、组四级干部。同时,通过大讲堂这个平台进行工作汇报、工作交流能及时分享和交流工作经验,在分享、交流和学习中取长补短、举一反三,相互促进,不断推动全县脱贫攻坚工作。自2019年3月份开办以来,共举办脱贫攻坚决战冲刺大讲堂42期,培训28万余人次。

推行“三化”培训变懒汉为好汉。坚持“治贫要先治愚、治贫必须治懒”的原则,整合优势资源,依托县乡党校阵地开办“懒汉班”,通过军事化管理、技能化培训、集体化生活,变懒汉为好汉,全面激发“懒汉”内生动力。完成培训32期1924人次,1373名学员实现就业,学员就业率达80.52%,有效解决了“政策养懒汉”这一难题。通过实施“培训+就业”一站式服务新模式,初步实现“激发贫困群众内生动力,促进贫困群众就业增收”,达到了“培训一人、就业一人、脱贫一户”的目标,为攻克“懒汉”脱贫最后一块硬骨头提供了新路径。

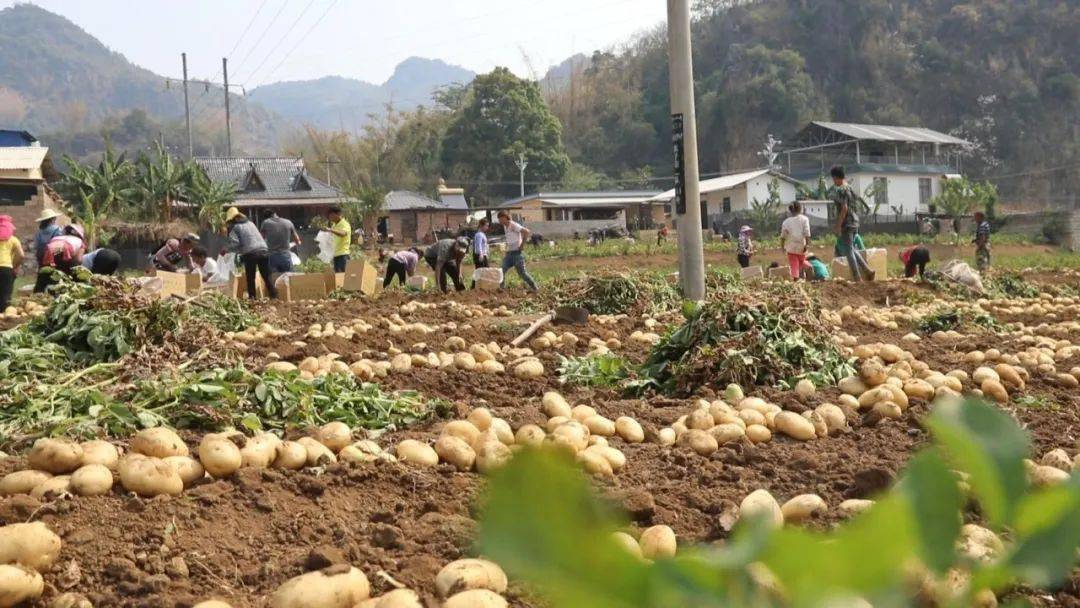

培育新型农民富脑袋促脱贫。2015年中国工程院对澜沧实施定点结对帮扶以来,找准澜沧的“贫根”,明确提出全面实施职业教育扶贫的战略规划,制定“1+N”职业教育扶贫具体措施,在全国首开院士为农民办班之先河。2017—2020年,采用延安“抗大”的办学模式,淡化参训群众的学历文凭和年龄限制,在澜沧职中招收1个三年制“院士专家指导班”,在竹塘乡、上允镇共开办了36个“院士专家技能扶贫班”,招收学员2220人。院士专家团队带领学员到田间地头、禽畜圈旁边,边教边做、边做边学,让未能继续接受高等教育的初、高中毕业生真正掌握马铃薯、蔬菜、水果、中药材种植和禽畜养殖等1—2门实用技术,培养一批面向农村或企业的技能型人才、高级蓝领和致富带头人。中国工程院着力将澜沧县职业高级中学打造成为产教深度融合、培养模式先进的普洱职业教育分中心,职业教育分中心建成后,可累计培养上万名技能型人才,为澜沧县绿色食品和药品特色产业科技扶贫提供人才支撑。通过五年的努力,中国工程院及朱有勇院士带领的专家团队为澜沧培养了大批新型农民和致富带头人,他们将成为传播生产技术的“种子”撒遍澜沧大地,为澜沧县打赢脱贫攻坚战奠定了坚实的基础。