摘要

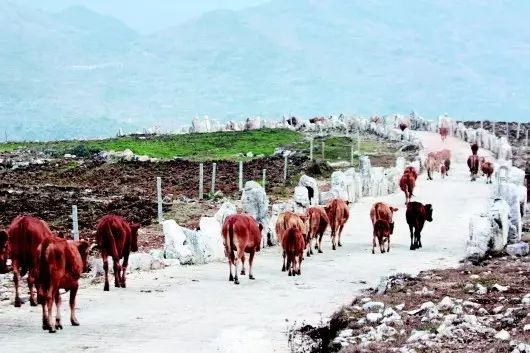

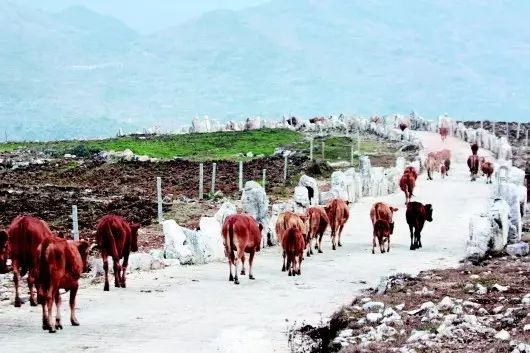

四月的关岭,处处充满生机活力。大山上,成群的牛儿追逐撒欢;荒坡里,一株株构树苗发出嫩叶;土地中,一行行薄膜覆盖下,玉米苗破土而出;村寨边,一个个牛圈拔地而起,点缀乡间……

现在,通过“关岭牛”三年振兴计划,关岭自治县利用千家万户会养牛、善养牛、能养牛的群众基础,引入市场机制,培育能“杀”牛,能“吃”牛,能“卖”牛的市场主体,把“牛骨头”当脱贫“硬骨头”来啃。并围绕“关岭牛”产业做文章,构建饲料、饲草体系,延长产业链,创造了“关岭牛”的多重致富效应,奏响生态关岭脱贫攻坚的交响。

做大规模迈开“牛步子”

进入关岭自治县普利乡丫新村,村口大型养牛场映入眼帘,牛哞声此起彼伏,一派热闹景象。负责人杨武林打开话匣子:“养牛风险小,加上有养牛传统,我就选定这个产业,效益非常好,一年能赚几十万元,比打工强多啦。”

今年38岁杨武林,是普利乡丫新村人,多年在外务工,积累了资金。2014年,杨武林回乡创业,拿出多年积蓄80万元建圈舍,购买40多头小牛,开启养牛生活。

第二年他养的牛就有收益,发了第一笔“牛财”。为扩大养殖规模,让村里人一起致富。去年6月,杨武林又投资300多万元,成立关岭普利智富种养农民专业合作社,带领当地51户贫困户走上养牛致富路,养殖规模扩大到近200头。

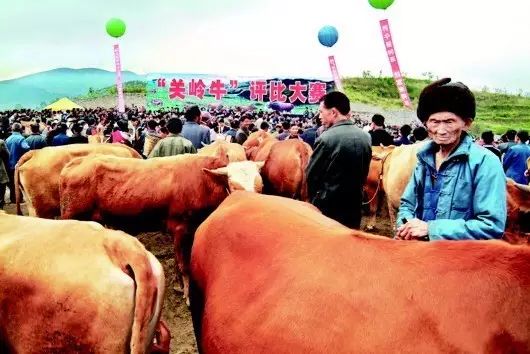

“关岭牛”产业助力脱贫攻坚。

合作社实行“村集体+合作社+农户”运营模式,村委参与合作社发展,合作社吸纳农户入股分红来运作。按“345+127”进行利益分配,345为村集体以圈舍补助入股,贫困农户以特惠贷入股,在三年贴息期内,由合作社承贷承还,农户在不承担任何风险的情况下,合作社首年分红给村集体和农户各3000元,第二年各4000元,第三年各5000元。127则是农户从合作社领养能繁母牛,所产的牛犊销售后的毛收入十分之一为村集体,十分之二为合作社,十分之七为农户。

从合作社领养3头牛后,村民罗永富感慨地说:“原来靠种庄稼每年只能解决温饱,现从合作社领养牛,每年能赚万把块钱,加上打工收入,一年有一两万的收入,完全可以脱贫。”

在关岭,像杨武林这样养殖户很多。“‘关岭牛’的发展,以龙头企业、合作社带动,打一场全民参与的‘关岭牛’崛起攻坚战。”关岭自治县委书记黄波说。

在关岭自治县出台“关岭牛”三年振兴计划中,明确龙头企业和合作社的引领作用,实行公司+合作社(协会)+家庭牧场+农户养殖方式,优化利益联接机制。如今,该县形成了公司+合作社+农户、公司+农户、合作社+村集体+农户等多种养殖方式,探索“六统一分、二次返利”利益联接模式。即实行规划、供种、技术、质量、收购、销售“六统一”和分户养殖。养殖户第一次收益为公司提供能繁母牛5头给农户养殖,分年回本;第二次收益为公司育肥销售后每头给养殖户一定的红利,实现“二次返利”。在此基础上,采取村集体经济+合作社(协会)+家庭牧场+贫困农户的小规模、大群体养殖模式,把项目扶持资金变股金,由村集体(能人、养殖大户)领办合作社,把家庭牧场、农户(散养户)集中起来,兴办养殖密集小区,走小规模、大群体的路子,探索适宜关岭实际规模化、产业化、专业化可持续的发展模式。

产业发展,资金是关键。关岭建立金融“特惠贷”贷款平台,实行金融贷款扶持支撑;县财政筹集1000万元在金融机构建立风险补偿基金,撬动贷款1亿元用于“关岭牛”发展。贫困户通过“特惠贷”贷款5万元入股合作社,公司对贫困户贷款入股的合作社运营情况进行全程监管,对合作社实行报账制管理,保证资金安全和信贷资金用于关岭牛产业发展,同时该县强化奖励扶持政策、强化技术服务、强化融合发展为支撑,鼓励、支持和引导村支两委、致富带头人领办“关岭牛”产业,不断壮大产业规模,迈开“牛步子”。

国画山养殖场,养殖了近300头关岭牛。

关岭自治县扶贫办主任彭志坚介绍,“关岭牛”三年振兴计划采取精准到户与规模发展相结合,与过去农户散养有所不同,如今“关岭牛”的养殖完全是居于现代市场体系下的联动,在市场的组织中进行的,包括大户、合作社抱团、龙头企业带动等,养殖组织化程度越来越高。

目前,关岭牛形成了以普利、新铺、花江、上关、板贵、沙营、岗乌、永宁等乡镇为重点区域,辐射带动全县各乡镇(街道)养殖格局。完成标准化圈舍建设4万余平方米,在建8万余平方米;组建养牛专业合作社134个,培育龙头企业3个,新增存栏“关岭牛”能繁母牛8000余头,防疫、品改体系实现养牛区域全覆盖。全县共有13万头“关岭牛”,“关岭牛”产业已覆盖贫困农户2605户,贫困人口10020人。

走出生态关岭新路

“‘关岭牛’大规模发展,必须要大量的饲草饲料供给,荒山草坡资源只能解决部分,大力种植饲草饲料成为破解‘关岭牛’养殖草料不足的必然选择,也是调整农业产业结构的有力抓手。”彭志坚说。

发展饲草饲料,关岭自治县推进构树、牧草、饲料玉米规模化种植,构建布局合理的饲草体系。彭志坚介绍,作为石漠化比较严重的地区,关岭面临“三多”“三少”问题,“三多”是山多,石多,贫困人口多;“三少”是地少,树少,群众收入少。构树种植不仅解决牛产业饲草问题,还治理石漠化,实现产业生态化、生态产业化的新路子。

关岭牛产业成老百姓增收致富的一大产业

四月初,阳光明媚,在关岭自治县小黄牛发源地的普利乡,全乡的荒山、荒坡上呈现出一派繁忙的景象,村民三五成群,种植构树。站在该乡月霞村观景台,整个月霞村一览无余,高低起伏的土地上,覆盖上白色的塑料薄膜,行距与行距之间,一株株构树发出新叶。月霞村村支书肖军开着皮卡车,从机耕道上快速行驶过来,停好车,他激动地给记者介绍:我们村已经种植了1万多亩构树,为我们即将大规模养牛做好了准备。

不只是月霞村,在关岭,构树种植遍及全县,种植面积达6万亩。根据规划,到2020年,该县构树种植将达到40万亩,治理石漠化面积300平方公里,实现构树生态产业扶贫与石漠化治理相结合,推动牧场生态化、养殖生态化、加工生态化、道路生态化、水池生态化。

为实现这一目标,关岭高标准高质量建设构树基地,推广杂交构树与发展本地优良构树相结合,培育优质苗木,并研发适应石漠化恶劣环境的苗木,从源头提高基地建设质量。目前,关岭已形成杂交构树苗培育、营造林、采收、饲料加工、生态养殖的技术体系。

做大构树产业的同时,该县发展饲料玉米和牧草,丰富饲草体系。月霞村的构树地里,套种了饲料玉米,形成立体饲草发展格局。尽管快过了春种季节,但该村饲料玉米的种植面积还在不断扩大,在月霞村洋寨组,该村30多位村民在种植组组长王德富的带领下,拉线、撒种、挥锄,播种下一颗颗“致富的种子”,一天时间,就种了10多亩饲料玉米。

现在,鸿龙公司与该村签订了饲料玉米收购合同,每吨400元。肖军给记者算了一笔账:在构树没有产生效益前,玉米可先产生收益,一亩地可产饲料玉米4吨左右,一年可种植两季,一亩年产值3200元,比传统的玉米种植产值提高了近三倍。

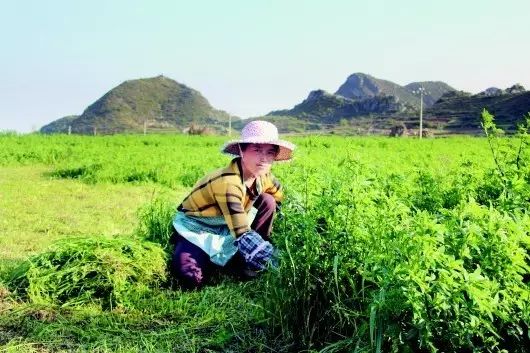

与村里的做法不同,月霞村村民舒兴介是当地的养牛能手,几年前就从事养牛产业,每一批养殖10多头,年赚10多万元,为了解决饲草,他把自家4亩多地全部种上了牧草。今年他家养殖12头牛,每天需要600斤左右草料,每天一大早,他开着三轮车和妻子到地里割草。在他的牧草地里,黑麦草和紫花苜蓿长势茂盛。蹲下身子,夫妻二人手拿镰刀娴熟地割下一把把牧草,半天工夫就割了满满一车。“要是没有这草地,根本不敢养这么多牛!”舒兴介说,现在政策好啦,我还要租土地种草,把养殖规模扩大。

与普利乡一样,新铺镇已发展14家专业养殖合作社,面对“关岭牛”养殖规模的日益扩大,靠漫山遍野的野草已远远不能满足当前的养殖需求。草山改良、套种构树成为该镇的不二选择。

随后,该镇改良5000多亩荒山,种植上万亩构树,然后对构树、野草、秸秆进行加工。目前,新铺镇以“关岭牛”发展带动饲草加工发展,促进高原牧场形成,实现农业接二连三,形成“关岭牛”养殖饲草改良、牧草加工循环经济产业链。在实现群众脱贫致富的同时,也促进了生态环境的改善。

关岭自治县依托“关岭牛”养殖规模逐渐壮大的趋势,带领贫困群众种植构树、牧草和收割加工山草,开辟了生态养殖致富路,让曾经的荒山野草变成了真金白银,实现农民多渠道增收。目前,关岭已完成牧草种植、草山草坡改良、退耕还林还草共10万亩,为生态关岭建设奠定了基础。

实现多重致富效应

关岭自治县农业局长江华雷告诉记者,养牛是一个精细化的活,产业链长,从饲草种植、养殖、加工的农旅融合,每一个链条都息息相关,每一个环节都是带动老百姓致富的“富矿”。

近年来,关岭自治县结合脱贫攻坚,动员全县贫困农户,以肉牛养殖为主,以饲草种植、肉牛加工为突破口,通过种、养、加工三方结合,逐步构建了一条扶贫工程的全产业链。

现在,关岭充分利用“关岭牛”品牌资源优势,以广大贫困农户闲散劳动力为基础,按照标准化、规模化、产业化、特色化、品牌化和市场化的战略思路,依托畜牧产业技术的发展和山地现代高效园区的建设,打造了欣园肉牛产业园区。该园区由贵州欣园肉牛食品有限责任公司开发建设,总投资6.3亿元,旨在建成集牛肉初加工、深加工、休闲食品、农耕文化、休闲旅游的现代产业园区。

目前,该园区一期工程已经全部完工。进入生产车间,屠宰、排酸、分割、冰鲜和速冻等先进设备安装完毕,已经进入试生产。车间采用国际上最先进的荷兰MPS电脑自动化无水屠宰技术,中央电脑自动化变频控制,保持温度11至17℃,湿度70%至90%的无菌生产空间,产品实行真空无菌包装,速冻8至12小时后放置恒温冷链库储藏,以确保肉类食品安全。

贵州欣园肉牛食品有限责任公司总经理李泽介绍,屠宰生产线、排酸库、速冻库等厂房都严格按照国际欧盟标准和HACCP食品安全认证要求设计,目的就是要做高品质的牛肉。

村民收割牧草。

根据了解,该园区一期工程将于近期投产,主要从事肉牛屠宰与保鲜;二期工程也将启动建设,加成后将对牛肉进行深加工,开发出系列“关岭牛”品牌产品。

规划显示,该公司其将利用关岭得天独厚、独一无二的生态环境,致力于打造“关岭牛”高端牛肉品牌,探索“生态农牧业”与“现代加工业”完美融合的新模式,搭建集“种草养牛、屠宰加工、市场运营”为一体的产业链条,助力“关岭牛”产业升级。

欣园肉牛产业园区的建成,既承担关岭牛规模化养殖的需求,还带动了关岭“构树扶贫工程”、“粮改饲”工程、饲草业等相关产业的集群发展,实现了“一业兴、百业旺”的关岭牛产业发展格局,除了解决当地异地扶贫搬迁就业岗位200人以上,还助推3200贫困户增收脱贫。

关岭牛产业一二产相接,以构树及牧草种植为核心的农旅融合也逐渐呈现出来。在新浦镇江西坪村,大山上绿草如茵,山腰和山脚下去年种植的构树枝叶茂盛,一条条水泥硬化路从山脚蜿蜒而上,直达山腰。该镇一负责人说:“新铺镇荒山资源多,种植构树后,我们将打造农旅一体化的新兴牛产业模式,让老百姓充分参与到养牛、饲草种植、构树种植、农旅发展环节中,多种方式增加收入。”

现在,新铺镇在全镇荒山修通了一条条机耕道,种植了构树及楠竹,力争走出一条以牛产业为核心的农旅融合发展新路。关岭牛种、养、加、旅产业的融合,构建生态关岭的同时,打造环关岭观光旅游带。

“关岭牛”产业一二三产融合发展,对促进关岭自治县石漠化地区的经济发展、生态建设、决战决胜脱贫攻坚起到了强有力的助推作用,实现了经济、生态、社会多重效益叠加。