颈椎病是骨科常见且多发的疾病,并有逐年增加的趋势,对于保守治疗无效的患者,通常采用外科手术方式治疗。然而,对于不同类型的颈椎病,手术方式的选择不尽相同,即使是同一类型颈椎病,手术方案的选择也有不同。

颈椎前路手术术式包括:①颈椎前路椎间盘切除融合术(Anterior Cervical Discectomy and Fusion,ACDF);②颈椎前路椎体次全切除术(Anterior Cervical Corpectomy and Fusion,ACCF);③颈前路混合式减压融合术(Anterior Cervical Hybrid Decompression and Fusion ,ACHDF);④颈椎间盘置换术(Cervical Disc Arthroplasty,CDA)。2021年1月至2022年1月北京大学第三医院共实施颈椎前路手术1936例,麻醉科在颈椎前路手术术后管理方面具有丰富经验。

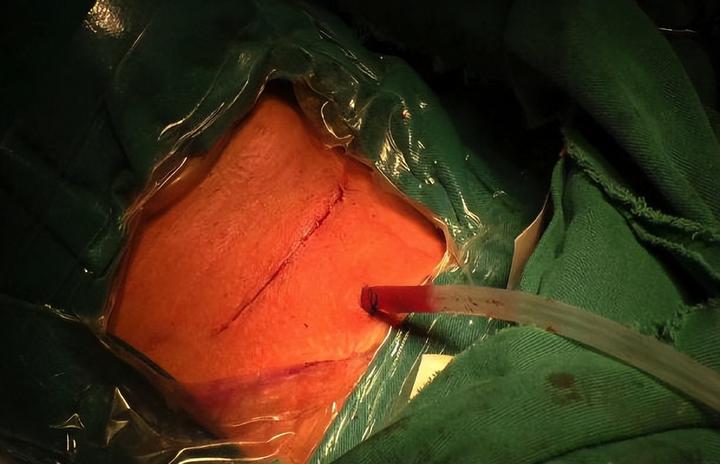

行颈椎前路手术治疗的患者,术中取仰卧、颈部中立位,头后仰,沿颈部皮肤横纹行3~4 cm手术切口。颈椎前路手术可直接彻底减压,有效重建颈椎生理曲度和椎间隙高度,具有创伤小、预后好等优势,患者生活质量改善明显。但因手术部位解剖复杂,手术视野小,血管密集等特点,颈椎术后早期可能会出现伤口血肿,如果不能及时采取措施可能会导致严重的后果。如果血肿压迫患者气管,严重时可导致患者出现急性上呼吸道梗阻,处理不及时会造成窒息,甚至心脏骤停。如果血肿压迫高位脊髓,邻近生命中枢,患者心率、血压、呼吸有可能出现抑制或异常,同样会危及生命。

一、术后伤口血肿的高危因素

1.患者自身的因素:①抗凝药物治疗史;②血小板减少凝血酶异常、谷丙转氨酶增高、术前血色素<10 g/L。这些因素都会增加术后伤口出血风险。

2.术中因素:①术中操作暴力、牵挂过度;②术中失血较多、止血不彻底。

3.术后因素:①术后伤口引流不畅;②术后高血压持续状态;③患者躁动;④搬运不当。

以上均是增加术后伤口活动性出血的高危因素,在交接病情时麻醉科护士应着重对患者上述情况进行交接。

二、术后伤口血肿的发生部位

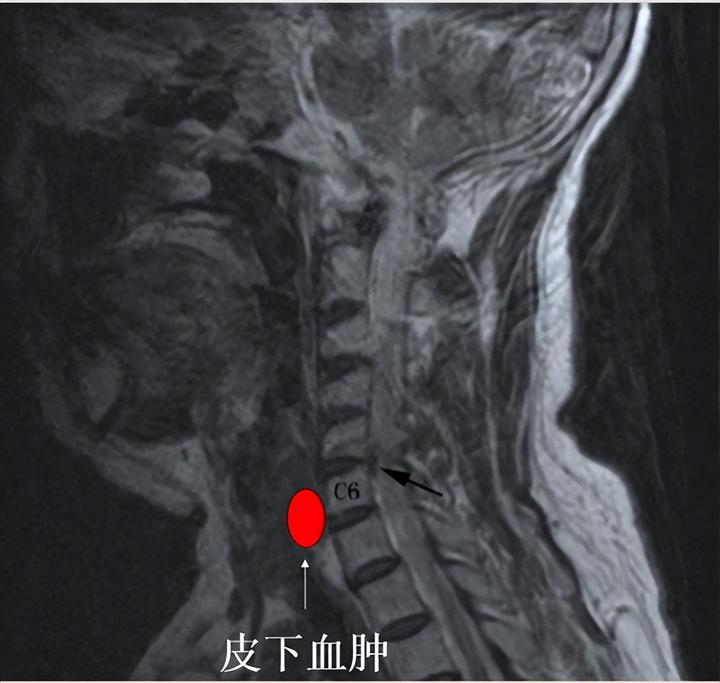

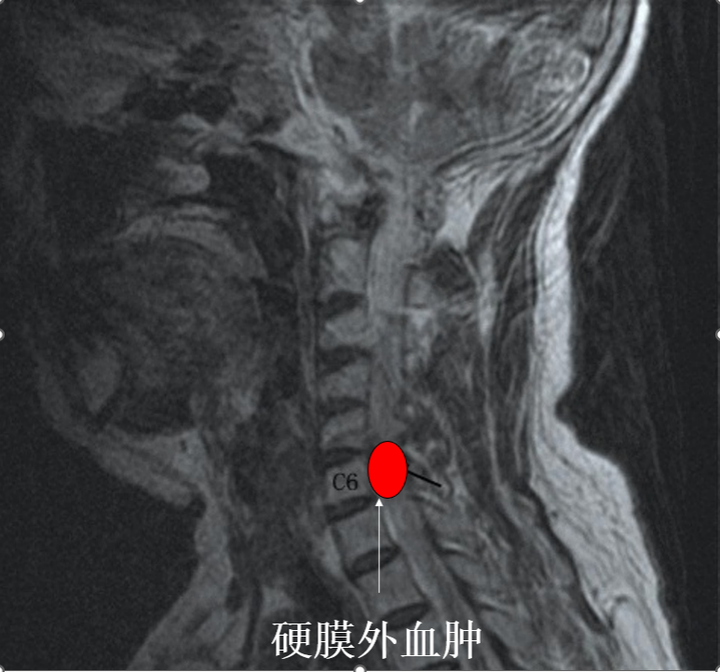

颈椎前路手术伤口血肿根据发生部位不同分为皮下血肿和硬膜外血肿。

皮下血肿发生在切口区、皮下局部脂肪、肌肉等组织,血肿发生会直接压迫气道,患者主诉颈前压迫感、咽部异物感、呼吸不畅气短,甚至窒息。临床表现包括颈部肿胀、切口周围皮肤张力增高、伤口敷料渗血多。

硬膜外血肿形成部位在椎管内硬膜外间隙中,血肿形成会直接压迫脊髓和神经,临床表现包括四肢麻木、肌力下降,腱反射减弱甚至消失,由下肢向上逐渐发展进行性加重的肢体感觉、运动障碍。

三、术后伤口血肿的观察与护理

若在发病早期得到诊断,并及时给予处理,绝大多数患者的神经功能可以完全恢复。一旦诊断和治疗被延误,则可造成不可逆的神经损伤,甚至呼吸衰竭、死亡。因此,患者在转入麻醉恢复室后,对于伤口血肿的观察应重点加强以下内容。

1.密切观察生命体征

术后遵医嘱监测心率、血压、脉搏、呼吸、脉搏血氧饱和度。维持血压稳定,麻醉复苏期血压升高会导致伤口出血风险增加,发现异常及时通知主管医生。当血肿压迫气管,气道梗阻导致脉搏血氧饱和度进行性下降,二氧化碳分压增高,患者出现呼吸性酸中毒,甚至昏迷,复苏期要严密监测患者脉搏血氧饱和度及意识和瞳孔变化。

2.颈部伤口、引流的观察

手术结束前,外科医生通常会根据术中情况给予伤口放置引流管,主要是为了将伤口内的积血、积液或脓性分泌物进行引流,同时我们也可以通过引流出的液体观察伤口内情况。

术后,麻醉科护士应严密观察患者伤口敷料有无渗血、渗液,伤口周围皮肤有无肿胀、变硬和隆起,皮肤张力有无增高,必要时打开敷料检查。

此外,麻醉科护士应妥善放置引流管位置,保证引流处于有效负压状态,避免打折,及时记录引流液颜色、性质和量,保证引流管卡子为开放状态,有异常及时询问并遵医嘱处理。

3.患者颈围的观察及测量方法

我们可通过测量患者颈围周径评估患者颈部肿胀情况,测量方法:①喉结下方的颈部水平围长,平第六颈椎,用软尺测量。②经喉结点的颈部水平围长,平第四颈椎,用软尺测量。颈围周径之差=测量时段的周径-刚进入恢复室时的周径,颈围周径之差≥2.0 cm时,应立即通知主管医生。

4.倾听患者主诉

若患者主诉颈前有压迫感,咽部有异物感,症状进行性加重,同时出现胸闷、气短、憋气、呼吸不畅等情况,可高度怀疑发生血肿压迫气道,千万不可忽视,应立即通知外科医生查看伤口。

5.体位的护理

如果患者平卧,床头可抬高10°~30°增加其舒适度,减轻颈部切口周围皮肤张力;如果患者侧卧,可调整枕头与肩同高,避免颈部扭曲。患者翻身前应妥善放置引流管位置,避免牵拉、拖拽,变换体位时可采用轴线翻身法,即严格保持头、颈、躯干成一直线。

此外,挪床搬运前要为患者佩戴颈托固定,搬运过程中注意保持脊柱的生理轴线,尽量做到动作协调一致、轻柔、稳妥,保证患者安全。

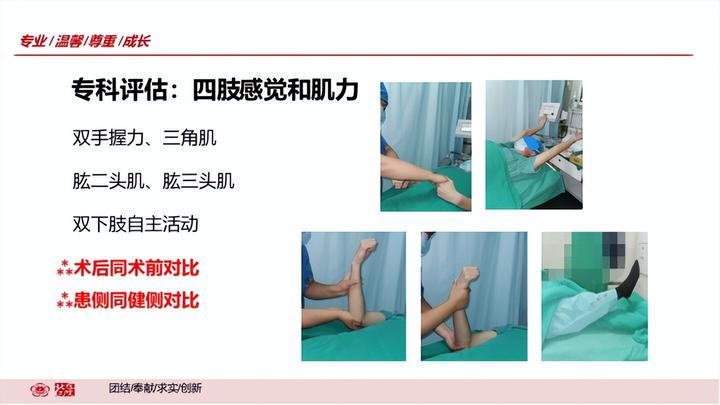

6.术后查体

硬膜外发生血肿会直接压迫脊髓和神经,导致神经支配区域的感觉异常和肌力下降,从症状出现至清除血肿的时间越长,脊髓损伤的恢复越差。因此,当患者麻醉苏醒之后,应即刻对患者进行查体。首先要掌握肌力的分级。

查体内容包括四肢感觉,双手握力,三角肌、肱二头肌、肱三头肌肌力,双下肢自主活动。检查时要注意术后同术前进行对比,患侧同健侧进行对比。

为了大家方便记忆,颈椎前路手术后观察与护理要点总结为十五个字:视伤口、查引流、听主诉、辨体征、重体位。

尽管术后血肿的发生率较低,但如果不能及时采取措施可能会导致严重的后果。当怀疑患者可能存在伤口血肿就必须争分夺秒给予处理。因此,麻醉科医护人员应加强观察,及时发现及早治疗,做到沉着冷静,及时配合医生抢救,保证患者生命安全。

科室介绍

北京大学第三医院麻醉科

北京大学第三医院(北医三院)始建于1958年,是一家集医疗、教学、科研和预防保健为一体的现代化综合性三级甲等医院。2012年至2017年,麻醉科完成国家临床重点专科建设项目,将围术期安全体系建设及流程优化作为学科发展核心工作。作为医院发展的枢纽和平台科室,历经几代麻醉人六十余年的不懈奋斗、励精图治,麻醉科不断发展壮大。借助“单体多院区”发展模式,2021年麻醉科除为全院8.59万例住院手术患者保驾护航外,还积极拓展手术室外麻醉,开展各项无痛诊疗服务。目前,在职麻醉科医生108人,麻醉科护士74名,规培住院医师63名。正高级职称6名,副高级职称16名,中级职称56名。博士40名,硕士52名,博士生导师4名,硕士生导师4名。

2019年,成为北京市及海淀区临床麻醉质量控制和改进中心主任单位。麻醉人始终铭记“为爱托起生命彩虹”的神圣职责,通过梯队建设,努力践行标准化、规范化、专业化、精细化和信息化的发展理念,为医院高质量、集团化发展奠定坚实的基础。

北医三院麻醉科在国内率先开展麻醉护理工作,麻醉恢复室集术前准备及术后复苏于一体,全体麻醉科护士肩负医院发展赋予的使命,运用麻醉专业护理技能为患者围手术期安全提供优质护理服务,2019年成为全国首批中华护理学会手术室专委会麻醉科护士培训基地。

麻醉科是北京大学麻醉学硕士及博士培养点、博士后流动站、北京市住院医师规范化培训基地、北京大学麻醉学专科医师培训基地、中华医学会麻醉学分会骨科麻醉、区域麻醉和老年麻醉培训中心及吸入麻醉培训中心,担任国家级及北京市教学评估工作。连续多年举办国家级及北京市继续教育学习班,获批国家级、省部级、北京大学校级等各类教改课题。与欧美多家医学院校建立住院医师交流合作关系。教学水平突出,多位教师被授予北京市及院校优秀教师称号,培养出多位国家级及北京市优秀住院医师。

在科研方面,麻醉科积极开展临床、基础及转化研究,研究方向包括麻醉与脑功能、麻醉与肿瘤、围术期气道管理、神经病理性疼痛、血液保护、恶性高热、药物遗传学、新药开发等。科室先后共主持横向课题24项,纵向课题93项,其中包括科技部“脑科学与类脑研究”重大项目、“重大慢性非传染性疾病防控研究”重点专项等;先后共有17人在不同主系列学术组织担任59项学术兼职。近年来,在加强临床与基础研究的同时,科室还不断强化转化研究力度,创新科研协作模式,于2021年成立北京大学第三医院人福医药创新药物联合研发中心,积极探索院-企联合的药物研发新模式。

作者

宗邵杰

北京大学第三医院麻醉科护士、本科学历

担任科室党支部宣传委员

获批实用新型专利一项

科主任

郭向阳

北京大学第三医院麻醉科主任、疼痛医学中心常务副主任

教授、博士生导师、主任医师

中国医师协会麻醉医师分会副会长

中华医学会麻醉学医师分会常务委员、骨科学组组长

北京医学会麻醉学分会候任主任委员

北京市临床麻醉质量控制和改进中心主任