以农为本的中国自农业发生以来,虫害问题是最大的障碍之一,数千年来劳动人民与虫害斗争,积累了丰富而实用的除虫技术。时至今日,除虫技术已发展到相当高效、纯熟的地步,大规模化学药剂的使用将虫害的影响降至最低,可人类却因此陷入生态环境的恶性循环中,人类的健康受到严重威胁。现代学者探寻先人留下的蕴含了天人合一、人与自然和谐发展之道的传统治虫技术,这些技术曾因效率低、费时费力,为现代技术所取代。而今通过对它们的继承与改进,为现代治虫技术的研发打开新思路,其中最受瞩目的就是生物治虫,它成为新世纪最具潜力的技术之一。本文以传统养鸭治蝗技术为例,介绍了此技术的由来及其发展,论述它在古代社会中的实际应用效果,解析它在推广时的限制条件,总结其中的成功因素,归纳对现代治虫技术的启示,如稻鸭共育技术的成功转型,借此说明传统技术所具备的生命力,如能善加运用将发挥巨大的经济和生态效益。

一、养鸭治蝗技术的发明及其在清民国时期的改进和推广

中国古代,向有利用捕食性的鸟类、蛙类以及寄生虫害的病毒来防治害虫的方法,其中养鸭治蝗法算得上是最成功的生物治虫技术之一。著名科学家李约瑟就曾在《中国科学技术史》中高度赞赏以鸭治虫的方法是“永远值得纪念的、中国发明的植物害虫的生物防治”。(1)

我国的家鸭驯养历史悠久,据考古材料所见至迟在商代已驯养成功,春秋时开始了规模化养鸭(2),唐代时鸭能治虫的特性为人们所熟知。明代时粤地用鸭治蟛蜞(一种小螃蟹),“广州濒海之田,多产蟛蜞,岁食谷芽为农害,惟鸭能食之。鸭在田间,春夏食蟛蜞,秋食遗稻,易以肥大。故乡落间多畜鸭”。(3)因家鸭不仅除害,还易肥大,一举两得,民间畜鸭之风盛行。

明万历二十年(1597)福建人陈经纶,发现在蝗灾的时候,鹭鸟啄食,便想利用习性相近的家鸭来替代,由此发明了利用鸭群除蝗的方法,“鹭性食鱼子,但去来无常,非可驯养,因想鸭亦陆居而水游,性喜食鱼子与鹭鸟同。窝畜数雏,爰从鹭鸟所在放之,于彼岸芦荻唼其种类,比鹭尤捷而多,盖其嘴扁阔而肠宽大也。遂教其土人群畜鸭雏,春夏之间随地放之,是年北方遂无蝗害”。(4)此法虽颇有效果,但自发明以来,百年内却并未得到推广,因当时闽省蝗害不多见,“而事属创见,未敢遍传以教人”,“奈畜鸭寥寥,种薯稀少,自念权无尺寸,人莫之信,故失传焉”。(5)直到清代乾隆时陈经纶五世孙陈九振在安徽芜湖为官时,遇捕蝗事,谕民畜鸭治蝗,见奇效,这才得到推广运用。1776年陈家后人世元编《治蝗传习录》将祖遗之法记录,为古代最早的畜鸭治蝗记载。在这之后,养鸭治蝗的方法成为江南捕蝻重要的方法之一。在清代捕蝗书中屡见畜鸭除蝗之法,如清代最大的治蝗农书《治蝗全法》记载:“蝻未能飞时,鸭能食之,如置鸭数百于田中,顷刻可尽,亦江南捕蝻之一法也。……咸丰七年四月无锡军嶂山山上之蝻,亦一鸭七八百捕,顷刻即尽”。(6)

民国时,由于西学药品除蝗方法和除蝗器械的引入,中国治虫事业进入到近代化除治阶段。20世纪30年代,国民党中央政府饬令各省在蝗发时,应建立除蝗机构和颁行治蝗办法来管理治蝗事宜。在江南水乡之地普遍将养鸭治蝗之法作为重要除蝗法列入了地方的治蝗办法之中,如浙江省、江西省颁行的县级治蝗办法中规定:在蝗区内发现跳蝻之际,放鸭啄食以求迅速扑灭。(7)当时江苏南京八卦洲的村民鉴于鸭啄治蝗收效巨大,群起组织养鸭会,由南京市农村改进委员会,委托八卦乡公所及八卦洲农民教育馆于1936年7月设立,颁布相应的组织规程,(8)是自发组织规模化养鸭治蝗的代表。

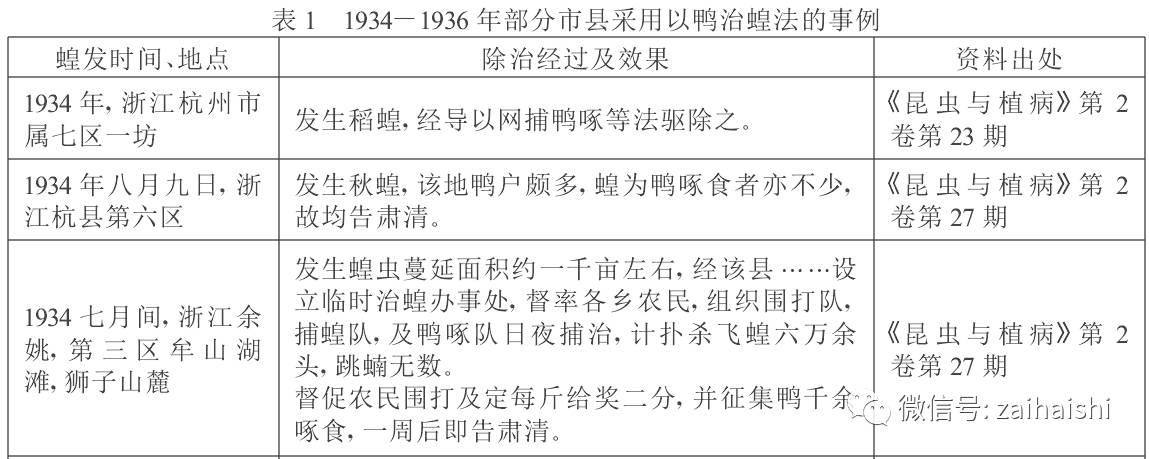

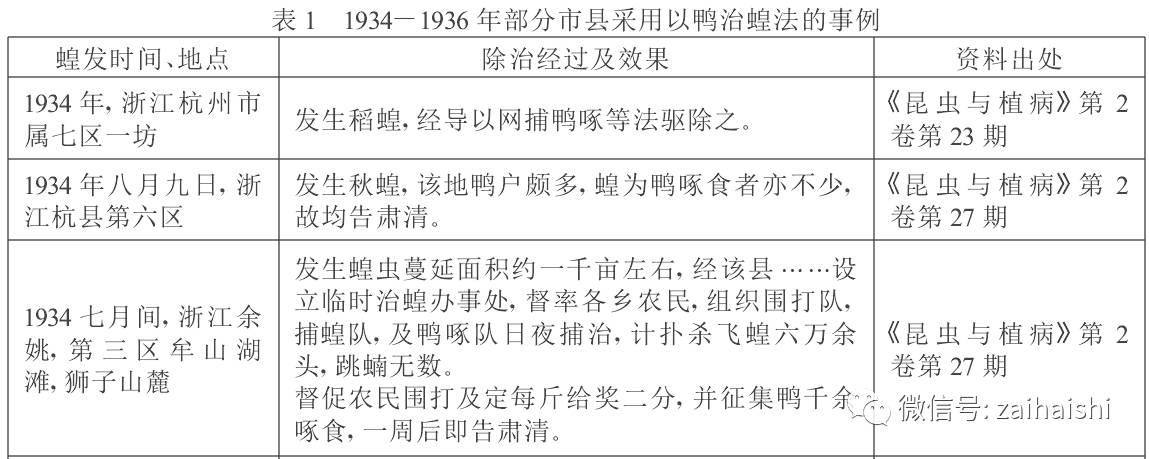

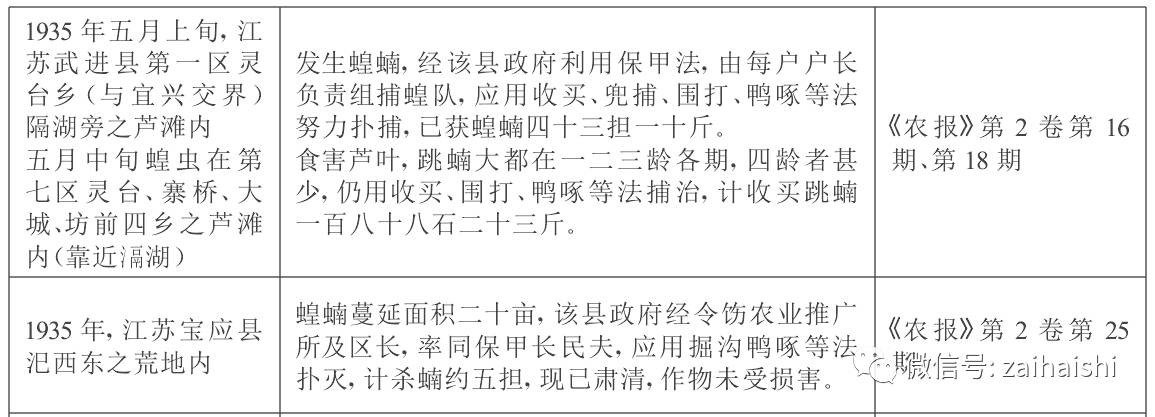

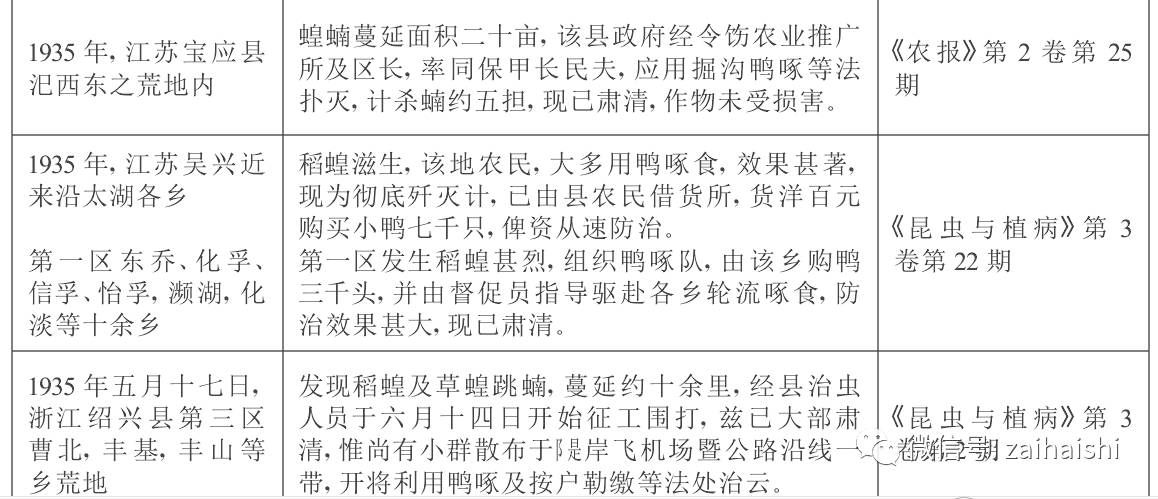

养鸭治蝗法在上世纪30年代的江南乡村使用比较广泛,以蝗史材料相对丰富的苏浙等省为例,选择蝗发严重的1934—1936年来考察,将使用鸭啄法的事例整理如下表(9):

从表中所列来看,以鸭来除治蝗蝻非常有效,所以被江南各地视为基本除治法,民国时放养除治规模较明清时更大,有组织鸭啄队,千只鸭进行除治也能井然有序开展,灭蝗蝻的效果显著。在台湾地区,以鸭治蝗之法也被采用,在1946年的除蝗行动,台湾受灾地利用放鸭吞食法,颇得成效。(10)现今新疆、内蒙草原采用大规模养鸡鸭治蝗法,效果显著,据新疆乌鲁木齐市等地开展除治试验证明,养鸭5000只灭蝗70天,可防治草原蝗灾面积1000余hm2,平均灭治率达95%以上。(11)

二、传统养鸭治蝗技术推广条件的分析

养鸭治蝗技术自明代发明至民国,数百年间得到了一定范围的推广,但其推广程度远不如其他传统的治蝗技术。对这一技术细节进行分析,发现养鸭治蝗所需的条件和技术含量,远高于其他传统捕打技术,致使其法难以在全国范围内广泛普及,试析如下。

1、家鸭个体食蝗能力考察

先人们对家鸭啄食蝗虫的生物特性和能力进行过归纳分析,家鸭除治未成虫的蝻子最有效,“蝗子初生,驱群鸭赴之,顷刻食尽”,(12)而待蝻为成虫时,高飞远扬,家鸭的啄食能力便无法施展。民国时南京六合县农民统计每日每只重3—4斤鸭子可以捕食蝗蝻2斤左右。根据现代学者所作的捕食测试,一只成年鸭(均重5.3斤),平均日食蝗虫约为883克(1.7斤)。但是鸭贪食,食多容易致死,因此在放养啄食的地方应靠近水源,每隔半点钟,赶鸭下水,给鸭休息时间。(13)家鸭每日捕食量有限,而蝗虫的繁殖能力是惊人的.明清时人已认识到“一蝗所下十余,形如豆粒,中止白汁,渐次充实,因而分颗。一粒中即有细子百余”。(14)“飞蝗一生九十九子……大抵四月即患萌动,十八日而能飞交……其五六月问出者,生子入土,又十八日即出土,亦有不待十八日而即出土者。如久旱,竟至三次990(15)现代研究证明蝗虫的生育能力极强,一年内可产生二至三代,雌蝗产下的卵粒,斜排重叠成卵块,外包胶质囊,卵粒一般是4个一排,10—20余排。在条件适宜的情况下,最多可产卵块10块,每个卵块有卵子40—80个。(16)因此蝗发时,遮天蔽日。若通过鸭来消灭蝗虫,家鸭需要达到一定数量,不然,也难收治蝗之效。如1935年江苏宜兴县第三区栋墅北渠、钟溪等地,沿太湖芦滩内五月发生蝗蝻,蔓延逾五六千亩,“虽迭经用扫帚扑打,无奈芦苇土质松软,难收实效;嗣后放鸭啄食,又因鸭少蝻多,亦无济于事”,后改用火猛攻,才收到效果。(17)

又有,1928年苏北入秋蝗虫为害,宝应县“有畜鸭以食蝗者,不意蝗虫积至尺余,竟毙鸭数百头。田家床榻饭甑,是处皆集,几不能安居”。(18)可见,这种以鸭除蝗的技术实质还是依靠以量取胜,因之在民国时较成功的以鸭捕蝗事例,或者是蝗蝻发生数量不大,或者是鸭群数量在千只以上。

由此可见,与每日剧增的蝗蝻数量相比起来,个体家鸭啄食能力还是相当有限的。(19)放养需掌握三条经验:①家鸭不能吃得太饱;②要经常给水饮,最好在水中酌加菜油,每隔半小时给它们游泳一次,以防胀死;③要用中等以上的大鸭,同时给以适当休息。

2、鸭群放养技巧考察

稻田放养鸭时有诸多限制,否则除治效果不显,反碍于农作物生长。民国时江苏省积极提倡各县在稻田放鸭治蝗,曾颁农矿部第744号训令:“合行令仰该厅迅令各县布告农民,凡秧苗开花结实以前,均为放鸭适当时期,应互相劝告,藉资提倡。但在开花结实以后,农田放鸭易伤花实,上种期限并应划清,免滋纠纷而妨农事,仰即遵照办理等因。查跳蝻在田圃以内,放鸭捕食最为有效,所谓鸭啄法是也。”(20)公告中特别强调家鸭对稻田秧苗的损害,须等秧苗长实根,开花期之前放鸭入田,蝻子未长成时,才能达到最佳的除虫不害稼效果。在现代稻鸭共生技术中,也是根据禾苗生长情况和害虫发生规律,分批放养,放鸭时间在水稻插秧后20天,采用前、后期放小鸭,中期大、小鸭兼放,禾熟放小鸭的办法。因此可知,家鸭在稻田的放养除治的时间是极为有限的。在放养数量大时,更应注意合理控制放入。2001年新疆乌鲁木齐市畜牧兽医检疫草原工作总站进行过养鸭灭蝗试验,将4000只家鸭一起管理,群体太大,前面的鸭子将蝗虫吃光,后面较弱的鸭子则无虫可吃,跟在后面疲于奔跑,最终被拖跨拖死。(21)所以在放养前对家鸭进行一些训练,会有更好的除治效果。鉴于这些因素,当时的农户会慎重地选择以鸭除蝗法,若秧苗尚幼或禾熟时,则采用其他人工捕打蝗蝻法,尽量避免因除蝗而被家鸭践伤稻苗或啄食稻谷。

3、农民蓄养能力考察

在中国古代及民国时期,受经济成本制约,一般家庭的养鸭数量有限,蓄养中考虑到家鸭栖息是否有足够宽敞的场所,群居家鸭的疫病以及成鸭的销售等问题。蓄鸭成本是推广中最大的受限条件。在乡间,村民零散的蓄鸭方式,在面对蝗灾,就需要有组织地管理,集中全乡村鸭群才有除治蝗蝻的效果,如民国1936年江苏南京八卦洲六月发生蝗蝻,为害面积达三千余亩,南京市社会局商请市立农民教育馆派员至六合县租借家鸭啄食,共租得5210只,所食跳蝻数目颇为可观。(22)为便于管理和降低成本,民国时部分县乡由政府出资提供鸭种,采用分散养殖。以民国八卦洲的养鸭治蝗协会为例,协会规程要求,各分会每百亩至少养成大鸭10只,养鸭资本由各佃户自行按亩摊集。协会负责管理,遇有意外,负责补偿民众损失。养鸭所获利益,除协会开支外,60%作为息金按亩分派,40%作为分会公积金,用作总会治蝗经费。(23)这样一来,充分组织了民力,村民有利可得,也解决了治蝗经费的摊派问题。这种因地制宜建立的捕蝗组织形式,充分结合了各方资源,民众治蝗有了很高的积极性,直到今天仍有参考价值。但这种有组织的管理方式在战乱年代及经济不发达时期是难于全面开展的。

由此可见,家鸭本身的除蝗能力,养鸭环境和放养时间,农户蓄鸭能力等诸多原因,限制了养鸭治蝗技术在全国范围的推广,就以养鸭治蝗技术操作而言,要充分考虑到四大要素:看虫情放鸭、看苗情放鸭、适龄适量放鸭、放养经过调教的家鸭下田。(24)因此以鸭治蝗在江南水乡,历来有养鸭传统的县乡采用为多,大多农民更愿意采用技术含量低的人工捕打技术,养鸭除蝗法无法作为一种便捷、有效、低成本、易操作的除蝗技术在其他乡村推广。

三、改进传统养鸭治蝗技术的思考及其现代启示

养鸭治蝗是具有潜力的生物防治技术,稻鸭共生的养殖模式蕴涵了生态和谐共处的道理。现代工作者应大力继承、改进有生命力的传统技术,对养鸭治蝗技术而言,先人们的一些管理模式和经验值得效仿和改良,试总结如下:

1、政府支持,统筹管理,开展规模化的经营模式

明代陈经纶发明养鸭治蝗时,因权无尺寸,人莫之信。后世子孙总结:“上宪嘉其绩,下其法于属邑,亦皆扑灭元余,此其行于江北,业有成效。如此倘悬诸令甲定为例,则永无蝗灾之患矣。”(25)如此技术若能得到政府的认可,推广才有成效。考虑到百姓的蓄鸭能力,由政府出资借款或提供鸭苗,进行每家每户的小规模经营,特别适宜在蝗患高发区,地狭人多的近水之乡开展。在蝗患时除蝻,待鸭成之后,政府提供相应销售平台解决农民后顾之忧,则养鸭治蝗便有了推广的条件。民国时南京八卦洲的养鸭治蝗协会便是成功的案例,可为现代社会借鉴。又有1935年奉化的管理方法,奉化农会向县府请款“拟集股购鸭二千五百,以灭蝗蝻,分作五群,挨坂轮流啄捕,其资额暂定五百圆,除招股二百股,每股一元,尚少之款,拟借诸县府,以三个月为限。一俟鸭肥出售,即行归还”。(26)据古书所载,食蝗之鸭,成长迅速,肉质尤为鲜美。这种环保又百利无一害的除治法,于今而言极具商业价值。早在民国时期,江苏六合县人称每年可养鸭四次,约800只,每只雏鸭买时为五分到一角,长成后可售得六角到一元,而每百只鸭所需饲料约三十元至四十元,所以靠养鸭每年可获利一百多元。我国是产鸭大国,鸭都南京,一年生鸭销量达5000万只,家鸭的经济效益极高。从市场经济学角度,将此建成一产业链必能收到诸多实效。

生物防治法的优势显而易见,但是当前我国农牧民文化科技水平较低,且我国的生物药剂防治技术也不够成熟,大面积推广生物药剂防治有困难,目前,比较成功的推广技术是稻田养鸭治虫技术,由政府负责总体规划和政策制定,组织农户生产和销售,在政策、技术、信息、资金和农产品销售上给予经营者大力支持,建立“种-养-加-销”一体化经营模式(27),充分发挥政府推广作用。同样可以开发牧鸡鸭治蝗、人工招引粉红椋鸟治蝗等其他生物除治法,现在新疆、内蒙草原采用大规模牧鸡鸭治蝗法,效果显著,证明了生物治蝗法可以取得良好的除治效果和巨大的经济成效。

2、积极研发、全面推广,普及稻鸭共育生态农业技术

我国稻田养鸭技术历史悠久。现在,国内外许多城市从事着稻鸭共育生态技术的研发与试验,传统的稻田养鸭技术,已从单纯的除虫目的变而为一项发展有机农业的重要技术。稻鸭同田共作是在水稻秧苗栽插时,将雏鸭放入稻田中与水稻共生发育直到水稻成熟,家鸭与水稻全天候共生同长,稻田为家鸭提供了食料、劳作、栖息环境,而家鸭则在稻田中捕虫、除草、施肥等,两者相互协调,形成了一个优良的生态系统,在此过程中,基本不使用农药、化肥、激素,产出优质大米、鸭肉、鲜蛋三大类无公害绿色食品,实践生态农业。

这一源于中国传统农业技术的稻鸭共生,在上世纪90年代开始流行于日本、韩国、越南、菲律宾,得到了改进,并在马来西亚、柬埔寨、老挝、缅甸、印尼等国家得到应用和推广。2000年我国引进改良后的稻鸭共生配套技术,结合不同地区的生态环境和生产实践,提出了因地制宜以水田为基础、种优质稻为中心、家鸭野养为特点稻鸭共生技术体系,先后在江苏、湖南、浙江、安徽、广东、云南、四川、江西、海南、吉林、黑龙江省等省开展。稻鸭共育生态技术是目前最值得开发利用的生态农业推广项目之一,具有极高的经济、社会、生态效益。这一项目的开发和广泛运用,将是解决在全国范围内推广以鸭除蝗技术的重要出路。

3、全民动员,变害为宝,开展群众性的经济治蝗工程

从全民动员、根治蝗害的角度来考虑,将治理蝗灾与蝗虫资源开发相结合,古代有以蝗易粟、易钱的做法,在当前可将治蝗作为一项商品经济活动,开展灭蝗的群众运动,使治蝗由一种单纯的政府行为变成蝗区人人参与的群众运动,即所谓经济治蝗工程。我国很早就将蝗虫作为食物,“蝗可和菜煮食……可曝干作干虾,食味同虾米……久储不坏,蝗性热久更佳……燕齐之民用为常食登之盘飧,且以馈遗。并鬻于市,数文钱可得一斗。更有困积以为冬储恒食,以充朝铺者……西北之人皆云蝗如豆大者,尚不可食,如长寸以上,则莫不畚盛囊括负载而归,咸以供食”。(28)民国时提倡以蝗卵为食品。(29)因而在蝗虫的利用上加强开发,开辟蝗虫资源应用的新途径,如蝗虫的食用、饲用、深加工技术等。

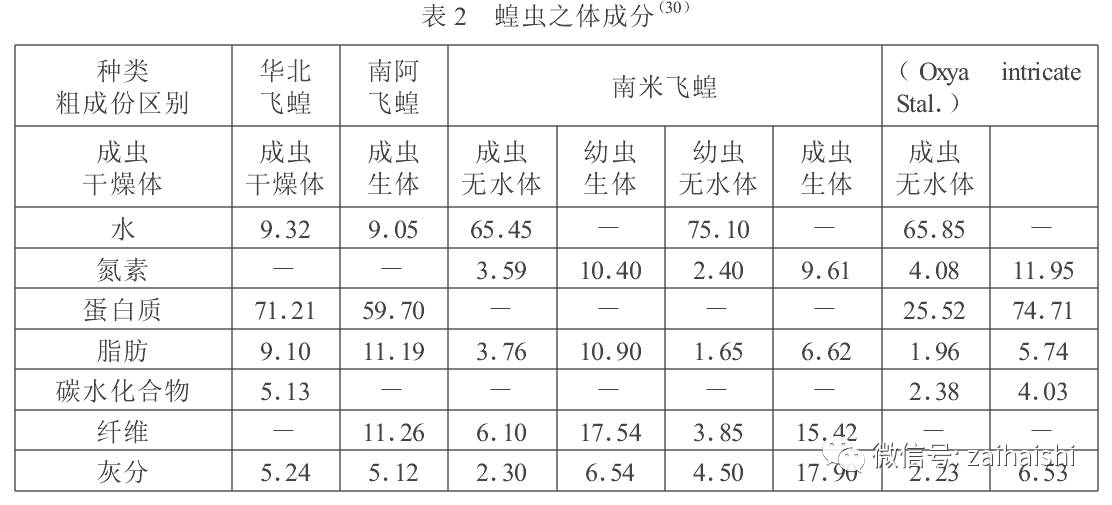

蝗虫本身极有价值,含有较高的蛋白质、脂肪等成分,可作为人类的食料,家畜的饲料,榨油原料等资源。民国时国内外都曾对蝗虫的成份进行过分析(详见下表):

表中测定蝗虫干燥体成分半数以上为蛋白质,含有多量脂肪与灰分;现代分析测定,蝗虫蛋白质含量高达74.88%,含18种氨基酸及多种活性物质,脂肪含量5.25%,碳水化合物含量4.77%,并含有维生素A、B、C及磷、锌、锰、钙、铁等成份,营养价值极高。民国研究者认为蝗虫作为人类食品的营养价值胜过兽肉,“世人往往恶食蝗虫者,殊不知蝗虫常食新鲜禾本科植物,其清洁非牛猪鸡类所可比拟”。(31)如今蝗虫的食用价值得到民众的认可,兴起了人工养殖蝗虫的农场,开发出商业价值,蝗虫作为美味佳肴,出现在老百姓的餐桌上。同理,蝗虫亦可为家畜,家禽的饲料。古代劳动人民将其用作饲料,喂猪、鸡、鸭等颇有效:“蝗断可饲鸭,又可饲猪。崇祯十四年辛巳,浙江嘉湖旱蝗,乡人捕以饲鸭,极易肥大。又山中有人畜猪,无资买食,试以蝗饲之,其猪初重二十斤,食蝗旬日顿长至五十余斤。”(32)

蝗虫还有很高的药用价值,如治疗小儿惊风、破伤风、百日咳及降压、降低胆固醇等等功效,这些领域都是值得开发和研究的。在化学、工业方面也值得开发,如上世纪南美阿台瓜(SenorAlexandro Otaegui)提出以蝗虫为化学原料,提取蝗虫体内氮气与磷酸,可制成肥皂肥料之类。(33)经研究发现,群集成蝗体内常蓄积有多量脂肪,“分析结果干燥成虫B-nzen,二硫化碳,石油,酒精等浸出,则一顿之成虫可得160—180公斤之脂肪。此种油凝固点极低,极遍于航空发动机”。(34)又蝗虫榨油后所剩除之粕可作肥料,中国古代将处死的蝗蝻,进行深埋,一则可避免臭秽四逸,二则经过一段时间的腐化之后,便成为优质的肥料粪田。20世纪40年代太行山除蝗时就曾对蝗虫利用之法进行推广宣传。(35)

实施经济治蝗工程,有助提高灾区人民的参与抗灾的意识,有利于发挥闲散劳动力的作用,给灾区人民一种经济补偿,为国家节约治理蝗灾的经费,有利于保护生态环境,带来的将是社会、经济和生态三大效益。(36)

综上,养鸭治虫是中国生物防治史上一项了不起的发明,是我国的农耕文化遗产之一,具有极高的历史价值和科技价值,家鸭除蝗的能力得到了先人们极高的赞誉:“许多妙策说捕蝗,总算无知畜鸭长,鱼子呷残真秘诀,蝻虫唼尽见良方;呼名水际寻蟊螣,结阵田间保稻梁,西北村村时孕字,吞灾端的陋前唐。”(37)鸭可除蝗,还捕食田中的飞虱、叶蝉、稻蝽、粘虫、负泥虫等害虫,并有中耕除草、施肥的作用。而今,在此基础上研发和改进的稻田养鸭生态共育技术值得推广,我们应从古代的传统技术中吸取精华,使传统技术适应现代社会的发展,产生巨大的社会、经济和生态效益,在全国范围内推广,为现代人类造福。

注释:

(1)李约瑟:《中国科学技术史》[M]第六卷《生物学及相关技术》第一分册《植物学》,科学出版社,2006年,第XiV页。

(2)梁家勉主编:《中国农业科学技术史稿》[M],农业出版社,1989年版,第83、152页。

(3)[清]屈大均:《广东新语》[M]卷20(禽语》,清代史料笔记丛刊,中华书局,1985年,第524页。

(4)[清]陈世元:《治蝗传习录·附录经纶公治蝗笔记》[M],福建图书馆藏升尺堂刻本(乾隆四十一年刊)。

(5)[清]陈世元:《治蝗传习录·述祖传治蝗遗法始末根由》[M],福建图书馆藏升尺堂刻本(乾隆四十一年刊)。

(6)[清]顾彦:《治蝗全法》卷1《士民治蝗全法》[M],犹自雪斋光绪十四年刊本。

(7)《浙江省市县防治蝗虫实施办法》[J],《昆虫与植病》1935年第3卷第20期,第401页;《省府分布各县防蝗实施办法》[J],《江西农讯》1936年第2卷第19期,第360页。

(8)傅胜发、苏泽民:《养鸭与治蝗)[J],《农报》1937年第4卷第5期,第229页。

(9)更多详细资料参见拙作《民国时期蝗灾与社会应对》[M]中的附录《民国时期全国蝗灾实录》,中国出版集团、世界图书出版公司,2010年。

(10)王鼎定:《台湾之蝗虫》[J],《台湾农林》1949年第3卷第1期,第91页。

(11)冯立涛等《养鸭灭蝗试验效果初报》[J],《草食家畜》200t年第2期,第39页。

(12)[清]袁青绶:《除蝗备考》[M],民国三年刊本。

(13)《江苏省昆虫局为治蝗警敬告农友书)[J],《农业周报》1931年第1卷第21期,第811页。

(14)[明]徐光启《农政全书》[M]卷44《荒政·备荒考》。

(15)[清]无名氏《捕蝗要诀》[M],咸丰六年刊本。

(16)郭郛、陈永林、卢宝廉:《中国飞蝗生物学》[M],山东科学技术出版社,1991年,第334、69、25页。

(17)《宜兴火攻蝗蝻》[J],《昆虫与植病》1935年第3卷第18期,第369页。

(18)国民政府赈务处:《各省灾情概况》1929年4月,第209页。

(19)颜生林、韩启龙、苏庆义、吉汉忠、张国民:《高寒牧区牧鸭治蝗试验报告》[J],《青海草业》2004年第3期,第17—18页。

(20)《公牍:训令各县县政府奉农矿部令放鸭治蝗仰遵办文》[J],《农矿公报》1929年第14期,第13页。

(21)冯立涛、张卫东、崔国盈、刘生明、于建江、依拉木江:《养鸭灭蝗试验效果和经验教训》[J],《新疆畜牧业》2003年第4期,第22页。

(22)《派员指导扑灭八卦洲蝗蝻》[J],《农报》1936年第3卷第19期,第1047页。

(23)傅胜发、苏泽民:《养鸭与治蝗》[J],《农报》1937年第4卷第5期,第229页。

(24)陈烈:《稻田养鸭,除虫增产——我国传统的一种农牧结合形式》[J],《中国畜牧杂志》1982年第3期,第9—11页。

(25)[清]陈世元:《治蝗传习录》[M]之《治蝗论》,福建图书馆藏升尺堂刻本(乾隆四十一年刊)。

(26)《奉化农会请拨款除螟灭蝗》[J],《昆虫与植病》1935年第3卷第16期,第333—334页。

(27)郑建初、谭淑豪、刘华周、冯金侠、张卫建:《中国稻鸭共作系统的理论与技术现状及其发展策略》[J].《江苏农业科学》2005年第5期。第4—5页。

(28)[清]顾彦:《治蝗全法》[M]卷1《士民治蝗全法》,犹白雪斋光绪十四年刊本。

(29)胡学愚(译):《绿气除蝗法(译美国科学报)》[J],《东方杂志》1916年第13卷第12期,第16页。

(30)(31)王鼎定:《台湾之蝗虫》[M].《台湾农林》949年第3卷第1期,第92页。

(32)[清]顾彦:《治蝗全法》[M]卷1《士民治蝗全法》,犹白雪斋光绪十四年刊本。

(33)罗罗(译):《蝗之利用(译美国科学报)》[J],《东方杂志》1918年第15卷第7期,第106—107页。

(34)王鼎定:《台湾之蝗虫》[J]。《台湾农林》1949年第3卷第1期,第92页。

(35)《蝗的利用》,《新华日报》1944年10月3日,第4版。

(36)蔡青年、胡熳华:《综合利用蝗虫资源实现蝗灾可持续治理》[J],《中国农学通报》,2004年第2期,第185页。

(37)[清]陈世元:《治蝗传习录》[M]之《畜鸭治蝗·次韵七言律》,福建图书馆藏升尺堂刻本(乾隆四十一年刊)。

【作者简介】:赵艳萍,华南农业大学;卢勇,南京农业大学。